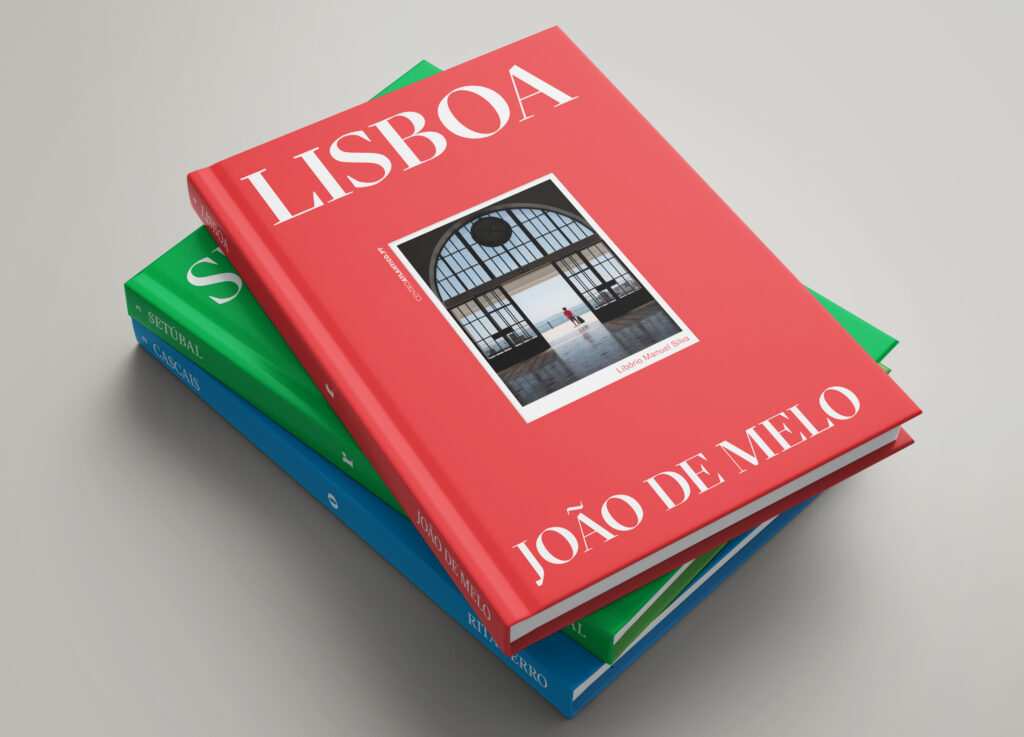

Lisboa, do escritor açoriano João de Melo, e um dos meus autores...

Leia Mais

Setúbal, de Bruno Vieira Amaral, é o Livro n.º 3 da Coleção...

Leia Mais

Cascais, de Rita Ferro, foi o segundo volume a integrar esta coleção....

Leia Mais

São oito os títulos que integram a Coleção Portugal, uma colecção de...

Leia Mais

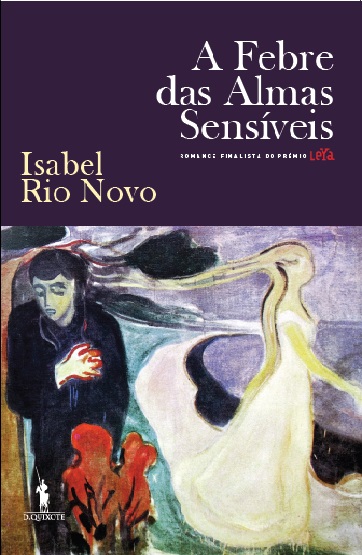

Madalena, de Isabel Rio Novo, autora publicada pela Dom Quixote, venceu o...

Leia Mais

Em junho deste ano, foi publicada a biografia de José Cardoso Pires,...

Leia Mais

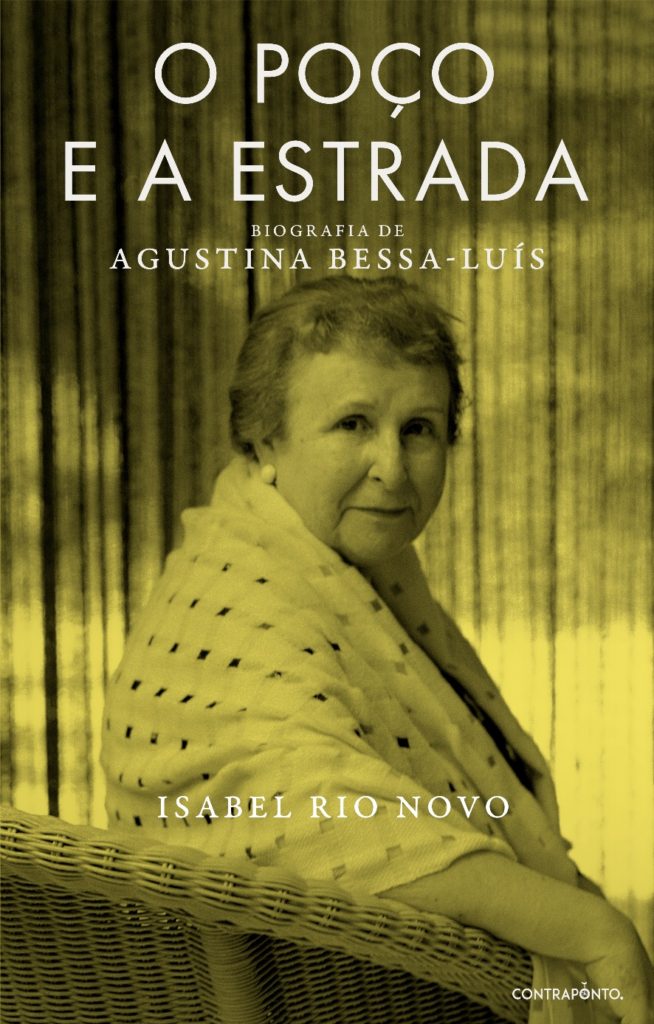

Se a biografia de Agustina (aqui apresentada o ano passado com entrevista...

Leia Mais

«A vida de Agustina era a escrita» – Entrevista a Isabel Rio...

Leia Mais

Não posso, antes de escrever sobre o livro, deixar de recordar uma...

Leia Mais