Esta obra, publicada em 1986 com o título original de Alias Grace, vai estrear lá fora em mini-série televisiva no dia 26 de Setembro, parece-me que composta por 3 episódios transmitidos na Netflix.

Gostei muito deste romance da autora canadiana em que temos não um salto ao futuro como a distopia A História de uma Serva (já apresentado neste blogue) e que deu origem ao sucesso televisivo da série The Handmaid’s Tale, da Hulu, mas um recuo ao passado com um romance histórico baseado em factos verídicos, mais exactamente no polémico caso de Grace Marks, uma das mais famosas canadianas da década de 1840, condenada por homicídio aos dezasseis anos de idade.

O livro tem uma escrita apaixonante, e envolve num enredo intrigante, em que como o próprio título indica, nos mantém constantemente na dúvida entre a inocência ou culpa de Grace. É também e, antes de mais, um romance histórico que apresenta o Canadá nos seus primórdios e um romance feminista, até porque Grace representa «a ambiguidade contemporânea acerca da natureza das mulheres: seria Grace um demónio feminino e uma tentadora, a instigadora do crime e a verdadeira assassina de Nancy Montgomery, ou seria uma vítima involuntária, forçada a manter o silêncio pelas ameaças de McDermott e por recear pela sua própria vida?» (p. 434).

Existem diversas citações de obras da época que reflectem o mediatismo do caso de Grace mas como a própria autora refere no «Posfácio» à obra: «Quando tinha dúvidas, tentei optar pelo que me parecia mais provável, embora introduzindo todas as probabilidades sempre que possível. Quando havia meras sugestões e nítidas lacunas nos registos, senti-me à vontade para inventar.» (p. 437). Não falta, no entanto, uma certa nota de fantasia, condizente à época que acolheu entusiasticamente o espiritismo e o mesmerismo.

O livro foi publicado em Portugal pela Livros do Brasil, que aliás tem agora sido relançada com a colecção Miniatura, publicando grandes livros em formato pequeno e a preço reduzido. Sugeri ao departamento de comunicação que relançasse este Criminosa ou inocente?, sugestão que foi recebida com agrado, pelo que ainda acredito que o livro seja publicado a propósito da série que, esperemos, seja também transmitida nos canais nacionais. Ver artigo

Giacomo Navone e Massimo De Donno são formadores ou, melhor dizendo, treinadores de fitness mental e autores de diversos livros nesta área do desenvolvimento pessoal com dezenas de milhares de exemplares vendidos e publicados em várias línguas.

Este livro da Pergaminho é um guia prático relevante e daí a nossa sugestão numa era em que somos bombardeados com cada vez mais informação, quando muitas vezes não conseguimos sequer corresponder a tudo o que se encontra disponível (desde que a internet também revolucionou a acessibilidade ao conhecimento), enquanto que o método de ensino aplicado a quase todas as crianças continua a ser o velho e fastidioso modelo de «ler e repetir». As técnicas sugeridas neste livro visam justamente transformar «a aprendizagem numa actividade muito mais rápida e menos maçadora».

Este guia prático e de leitura acessível, mesmo quando versa áreas mais delicadas como o modo de funcionamento do nosso cérebro, apresenta técnicas para treinar a sua memória, aumentar a sua velocidade de leitura, trabalhar a sua concentração e motivação face à tarefa que tem em mãos, e elaborar mapas mentais, que lhe permitam tirar notas, sintetizar, esquematizar, memorizar, e até desenvolver o seu potencial criativo bem como a sua capacidade de tomar decisões em momentos cruciais.

Sempre com uma breve introdução teórica, o objectivo dos diversos exercícios apresentados neste livro, e que pode ir aplicando ao longo dos 21 dias sugeridos no título, é sempre optimizar todo o potencial da sua mente, ao potenciar a sua memória, a sua aprendizagem e a sua concentração (e quantas vezes não somos interrompidos sistematicamente pelas interferências tecnológicas dos dias de hoje), bem como gerir o seu tempo e organizar tarefas. Ver artigo

Nascido na Foz do Douro a 12 de Março de 1867, Raul Brandão é um autor quase esquecido apesar de ser um dos grandes nomes da nossa literatura, especialmente por aliar a modernidade no trabalho sobre a linguagem, contemporâneo de James Joyce ou Virginia Woolf, à metafísica e à existencialidade do Homem.

Felizmente, a Revista Estante da Fnac mediante um júri de 5 elementos nomeou Húmus como uma das 12 melhores obras da literatura nacional dos últimos 100 anos, e este ano foram ainda publicadas pela Quetzal as Memórias do autor. Celebram-se este ano 130 anos sobre a data de nascimento de Raul Brandão, o que parece justificar o lançamento no passado mês de Abril pela Ponto de Fuga desta bela e cuidada edição de O Pobre de Pedir (onde não faltam fotografias) que inclui um elucidativo prefácio do autor açoriano João de Melo, onde está bem patente a sua admiração por este mestre da linguagem que aliás parece ter influenciado a sua própria escrita e onde, talvez porque narram as suas ilhas, não deixa de tentar justificar que acha As Ilhas Desconhecidas uma obra rival «em qualidade e inovação» a Húmus. Segue-se uma apresentação do editor, onde se incluem excertos de cartas, e se explana que esta foi a derradeira obra do autor, escrita em cerca de 3 meses, sendo que não terá havido, infelizmente, tempo para revisões pelo próprio. A edição aqui apresentada de uma novela há muito ausente das livrarias procura restituir o texto à sua forma original, ignorando alterações ao manuscrito introduzidas pela devota esposa do autor, Maria Angelina Brandão, que na sua maioria não tinham «razão ou critério objetivo». Sem querer apresentar o original de 1931 com as suas variantes fastidiosas notas de rodapé, a presente edição procura «apresentar o mais fielmente possível o conteúdo do manuscrito, atualizando a ortografia e corrigindo apenas gralhas evidentes».

Escreve João de Melo que O Pobre de pedir mantém uma «estrutura fragmentária» e o «monólogo interior», numa «dualidade típica» recorrente à escrita do autor. São duas histórias paralelas, narradas na primeira pessoa, onde se confronta a natureza íntima do homem com a sociedade, e tudo é questionado, em especial a efemeridade da vida e a morte, como signo omnipresente no universo brandoniano, sendo que a obra ganha ainda mais sentido se considerarmos que o autor esperava já esse ocaso conforme lutava por terminar o seu manuscrito. Ver artigo

Zadie Smith nasceu na zona noroeste (NW, como no título do seu anterior romance) de Londres em 1975. Estudou Literatura Inglesa na Universidade de Cambridge, é membro da Royal Society of Literature e foi eleita duas vezes pela revista Granta como um dos melhores vinte romancistas britânicos com menos de 40 anos. Dentes Brancos (2000) foi o seu primeiro romance e marcou uma estrondosa estreia na ficção, premiado com o Guardian First Book Award, o Whitbread First Novel Award, e foi finalista do Booker Prize. Todos os seus romances encontram-se aliás distinguidos com os mais diversos prémios. Ao romance O Homem dos Autógrafos (2002) seguiu-se Uma Questão de Beleza (2005), considerado um dos dez melhores romances do ano, finalista do Man Booker Prize e premiado com o Orange Prize for Fiction 2006. Em 2012 publicou NW, finalista do National Book Critics Circle Award 2012, e considerado pelo New York Times e pelo Washington Post como um dos livros de destaque desse ano.

Swing time é o seu quinto romance, traduzido por Francisco Agarez e publicado pela Dom Quixote em Junho (que tem publicada toda a sua obra). Além do burburinho que se tem criado desde a sua publicação lá fora, saiu há dias a notícia de que é um dos romances nomeados para o Man Booker Prize 2017 (à semelhança do mais recente romance de Arundhati Roy, também apresentado aqui no mês passado).

No «Prólogo», lemos como a protagonista passou por uma humilhação que a deixa suspensa num interregno, período esse que traz provavelmente a longa reflexão e busca pessoal em que se torna este romance. Corre o ano de 2008 e a personagem passou «tanto tempo fora de Inglaterra que agora havia muitas expressões britânicas coloquiais e simples que me soavam exóticas, quase absurdas» (p. 12).

O eu como espelho

O livro divide-se em sete partes, sendo a primeira parte, justamente intitulada «Primeiros Tempos», correspondente à infância da protagonista, quando ela tem uns nove anos, para a partir da segunda parte a narrativa passar a alternar entre a infância e a idade adulta, quando a protagonista tem quase trinta anos, trabalha com Aimee há sete e deixou de falar com Tracey por volta dos vinte e dois anos.

«Se é possível pensar em todos os sábados de 1982 como um só dia, conheci Tracey às dez da manhã desse sábado, quando atravessávamos o areão de um adro de igreja, cada qual pela mão da sua mãe. Estavam presentes muitas outras raparigas, mas por razões óbvias reparámos uma na outra, nas semelhanças e nas diferenças, como fazem as raparigas. O nosso tom de castanho era exatamente o mesmo – como se tivessem cortado da mesma peça de tecido cor de canela para nos fazerem a ambas – e as nossas sardas concentravam-se nos mesmos sítios, éramos da mesma altura.» (p. 19)

Se por um lado a protagonista do livro não tem nome, por outro é difícil não sentir nesta torrente feita na primeira pessoa uma confissão em jeito autobiográfico, até porque esta jovem é, como a autora, mestiça, e oriunda da mesma cidade e zona (novamente o Noroeste de Londres). É sempre a partir da outra que ocorre a escrita do “eu”, ou seja, a voz da protagonista e os moldes da sua identidade definem-se sempre a partir, primeiro, da sua relação com a mãe, depois com a amiga Tracey, mais tarde com a chefe Aimee…

«Estava a ter a revelação de uma verdade: que sempre me havia ligado à luz de outras pessoas, que nunca tivera luz própria. Sentia-me uma espécie de sombra.» (p. 14)

Esse contraste é particularmente notório na amizade da protagonista com Tracey, pois apesar das semelhanças, as simetrias (Tracey é filha de mãe branca e pai negro) e os contrastes são mais fortes, nomeadamente pela atitude destemida e irreverente de Tracey que será também das duas aquela que evidencia desde logo ter verdadeiro talento na dança, pois é em aulas de dança que ambas as amigas se irão conhecer. Note-se como a jovem protagonista evidencia ter uma boa voz mas procura sempre nunca cantar demasiado alto.

Identidade mista

Na visão do mundo que aqui se vai construíndo está bem marcada a classe social de estrato económico baixo, apesar de a mãe sempre se ter orgulhado de não recorrer a subsídios, mas mais importante é a identidade mista da jovem sem nome: «Mas isso não a confundirá no seu crescimento?», «Como é que ela escolherá entre as vossas culturas?» (p. 162).

Há um fino humor, nomeadamente na forma como se descreve a relação entre a protagonista e a mãe: «Laços amarelos de cetim eram um fenómeno que a minha mãe desconhecia. Apanhava-me a grande gaforina atrás numa única nuvem, presa por um elástico preto. A minha mãe era feminista. Usava o cabelo num corte afro de meia polegada» (p. 19).

A mãe é também a personagem que revela um percurso mais interessante e surpreendente, de dona de casa que expulsa o marido e a filha para poder estar tranquilamente em casa aos sábados a assistir à sua tele-escola para mais tarde se tornar uma deputada com uma relação lésbica assumida: «Estava eufórica, a poucos dias de se tornar Membro do Parlamento pelo círculo de Brent West, e (…) senti, como de costume, a minha pequenez em comparação com ela, com o nível que havia atingido, a trivialidade daquilo que fazia em comparação com o que ela fazia, apesar de todas as suas tentativas de me orientar para outro caminho.» (p. 155).

A dada altura, a mãe acusa mesmo a filha de se ter anulado de tal forma no seu trabalho com Aimee, uma estrela pop que se reinventa continuamente e que aposta no trabalho humanitário como boa publicidade, que esqueceu mesmo as suas raízes: «As pessoas vêm de algures, têm raízes – tu permitiste que esta mulher arrancasse as tuas. Não vives em sítio nenhum, não tens nada teu, passas o tempo num avião» (p. 160). A globalização como tema identitário é também premente, como aparece personificada em Aimee: «Reparei que já não tinha sotaque australiano, mas também não era bem americano nem bem britânico, era global: era Nova Iorque e Paris e Moscovo e LA e Londres, tudo junto.» (p. 101).

Curiosamente, é graças a Aimee que de alguma forma a sua assistente pessoal acaba por partir para uma experiência decisiva em África. Porque este é também um romance de poder, como se pode ler nesta tiragem do discurso de Aimee, pese embora a inspiração por si bebida em livros dúbios de auto-ajuda: «Os governos são inúteis, não se pode confiar neles, explicou-me Aimee, e as organizações humanitárias têm agendas próprias, as igrejas preocupam-se mais com as almas do que com os corpos. E, portanto, se quisermos que este mundo mude realmente (…) teremos de ser nós a fazê-la, sim, teremos de ser nós a mudança que queremos ver acontecer.» (p. 131).

Tempo, som, ritmo

Regressando ainda ao «Prólogo», ficamos a saber que o título do livro se deve ao fascínio pelo filme homónimo com Fred Astaire: «Entretanto o realizador falou de uma teoria que tinha sobre o «cinema puro», que começou por definir como a «interação entre a luz e a escuridão, expressa como uma espécie de ritmo, ao longo do tempo», mas eu achei o raciocínio enfadonho e difícil de acompanhar» (p. 13).

As referências ao cinema, aos musicais e à música são diversas, numa era em que o digital vai matando as estrelas do vídeo e os VHS que se rebobinavam constantemente até gastar a fita à espera de rever a cena tão desejada se tornam obsoletos. Mas é fora do digital e do que é passível de ser partilhado mundialmente, num mundo dito primitivo, que a jovem descobre um dançarino que suplanta Fred Astaire: «O maior dançarino que vi na minha vida foi o kankurang. Mas na altura não sabia quem era, ou o quê: uma forma alaranjada que se agitava freneticamente, da altura de um homem, mas sem cara de homem, coberta com muitas folhas sobrepostas, sibilantes.» (p. 167). Note-se ainda que é quando canta que a nossa heroína parece capaz de sentir as suas raízes e sentir não só que o seu eu se expande, como estar em comunhão com os demais e sentir a pertença a uma comunidade: «Cheguei a ter uma visão sentimental de mim como elemento de uma longa linhagem de extrovertidos irmãos e irmãs, compositores, cantores, músicos, dançarinos, pois não tinha eu também o dom tantas vezes atribuído ao meu povo? Sabia transformar tempo em frases musicais, em ritmos e notas, atrasando-o e acelerando-o, gerindo o tempo da minha vida, por fim, até que enfim, aqui, em cima de um palco, ainda que só aqui.» (p. 143). A linguagem é coloquial, rápida, em frases que se distendem, onde não faltam repetições como que a marcar o ritmo. E é no sentir a música, em vez de a pensar (como quem mergulha na torrente desta narrativa), que se parece resolver e responder aos dilemas que pareciam irresolúveis. Ver artigo

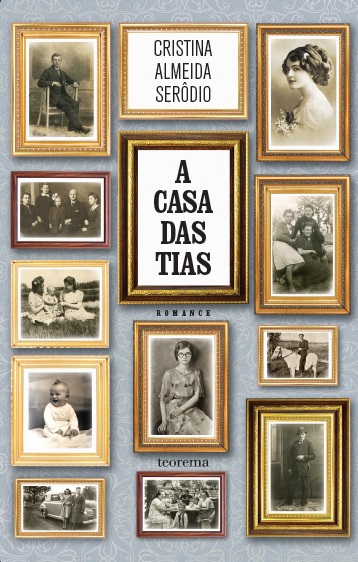

A Casa das Tias, publicado pela Teorema, é o romance de estreia de Cristina Almeida Serôdio. A autora nasceu em 1958 no Porto e é mestre em Literatura Portuguesa Moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde foi professora convidada entre 1991 e 2006. Professora de Português e de Literatura Portuguesa no ensino secundário, investigadora do Centro de Estudos do Teatro, publicou trabalhos sobre literatura, teatro e sobre a educação literária dos jovens. É ainda co-autora do Programa de Literatura Portuguesa do 10.º e do 11.º anos.

A Casa das Tias é uma promissora estreia literária, pela elegância e poesia da escrita em que a autora apresenta uma história de família de modo fragmentado e recortado, como um enigma ou um álbum de família composto por fotos em tons sépia, como na capa, ou mais geralmente em fotos de cores vivas que retratam o percurso das duas tias e dos irmãos, bem como dos que se sucederam na família: «A casa dali era a casa das tias, assim o dizíamos nós e a nossa mãe, no tempo em que o mundo parava nos eternos dias de Setembro da nossa infância feliz, cheia de mimos.» (p. 181)

O livro é narrado numa sucessão de episódios, muitas vezes breves, constituíndo capítulos curtos, intitulados de forma sugestiva e em jeito cúmplice com o leitor, como no primeiro capítulo: «Eram duas as tias».

A herança

A história começa naturalmente pelo fim, isto é, num tempo presente mais próximo ao leitor em que M., a herdeira, recebe a casa na aldeia em Constantim onde as tias Teresinha e Francisca sempre viveram: «Ficaram ali para sempre. Os irmãos saíram cedo de casa. Os mais velhos para trabalhar em Lisboa, os mais novos para estudar no liceu e se formarem depois.» (p. 6). Apesar de as tias serem solteiras e sem filhos conseguem manter este legado da família que teria cabido a todos os irmãos por igual, e aos seus descendentes, se não fosse um estranho revés do destino: «A casa com cem anos que ficou para M. de modo inesperado era a casa das tias, a dos pais do seu avô materno, onde elas viveram a vida toda. Era a casa de um lavrador rico com nove filhos, melhor, oito, com a morte de uma menina muito nova que não conheceu, nem de fotografia.» (p. 5). Ao herdar a casa, M. herda ainda os sussurros da memória, os objectos perdidos, meio trastes, meio relíquias, e as fotografias, e, como se pode deduzir da passagem anterior, mesmo quando não há registo ou instantâneos que o comprovem, M. reúne ainda as histórias de família que foram passadas de boca em boca. Existem ainda agendas, cartas (pelo menos até à década de 50, até serem substituídas pelo telefone), cadernetas do liceu… Mas as histórias são muitas vezes apenas rumores e deduções e não encerram todo o passado ou toda a verdade: «Nunca se casaram. Talvez por não haver na aldeia noivos da mesma condição dos irmãos. Conta-se que a mais velha teria gostado de um rapaz dali, que a ela se chegara, mas tinha interrompido a voz do coração e feito com a irmã um acordo para a vida. Prometeram as duas ficar sós e amparadas uma à outra, a gastar os dias naquele lugar parado e seco, com pouco mundo para além da gestão do azeite e das uvas, dos bordados e das missas.» (p. 6). Desta passagem, destaque-se o advérbio Talvez ou a forma verbal Conta-se que são palavras recorrentes na narrativa e que ilustram como se tenta narrar uma história a partir de suposições e, ao jeito de qualquer narrativa que se preze, do divagar e do fazer de conta. Oscilamos entre o facto e o rumor, o imaginado e o vivido, o afirmativo e o negativo ou a certeza e a dúvida, mas no fim é como nos diz a voz narratorial: «De que mais precisa um escritor senão de assunto?» (p. 196).

Recuperar o fio da história

Em quase todos os capítulos, em jeito de conclusão, existe um depoimento de M. que nos é transcrito ou transmitido pela narradora – nem mesmo no fim saberemos se é de facto uma narradora, apesar de se referir que foram colegas do colégio, mas preferimos acreditar que sim…

A narradora está sempre presente no livro, como uma cúmplice de M., e é a ela que cabe, mais do que ouvir e reunir os fragmentos das memórias da amiga, reinventar e reencaixar as peças de um passado fragmentado e incompleto: «Fala-me dos tios em pequenas histórias, algumas já conhecidas, porque as contava nos dias do colégio para nos entreter. São momentos de maledicência benigna, caricaturas de figuras da casa com qualquer coisa embaraçosa e ridícula, fixada por repetidos recontos.» (p. 196). Ainda que lhe tenha delegado expressamente essa tarefa de cronista, M. por vezes exaspera-se com a amiga e narradora e prefere rasurar as releituras que esta faz, não sabemos se num assomo de pudor da verdade ou de manter o bom nome da família: «M. não quer que continue, não percebe o interesse desta história, diz que é melhor ficar o que está como está.» (p. 75); «M. acha cruel o que escrevo. Que não devo escrever tudo o que conta.» (p. 30); «M. acha que são de folhetim estes bocados, que me desvio da verdade, invento muito.» (p. 95). A narradora chega aliás mesmo a narrar em alguns momentos como episódio verídico aquilo que não passa de congeminações como no final declara.

Incestos e convenções

A Casa das Tias é também uma viagem através do século XX, a um tempo de convenções e etiqueta romântica, com pontuais referências históricas ou a figuras como a de Salazar, muito parecido com um dos irmãos. Contudo é curiosamente o tempo presente que impera na narrativa, como se apesar do desalinho da casa que é preciso reorganizar, o passado fosse visto como um instantâneo fotográfico que se projecta como um filme na tela a decorrer aqui e agora: «Afonso é o mais bonito dos filhos rapazes, com grandes olhos cor de mel, expectantes. Tem um nariz forte, o cabelo liso e vigoroso, a boca larga desenhada no rosto claro.» (p. 32).

Ainda que vivessem na aldeia a verdade é que nem por isso as vidas das tias eram completamente secas ou paradas, uma vez que iam por vezes passar longas temporadas a Lisboa, ficando hospedadas na casa do irmão Afonso que lhes dava todos os mimos que se podem prestar a uma amada. Reina, novamente no campo da dúvida e da suposição, a ideia de que há algo de levemente incestuoso no sentimento das duas irmãs pelos seus manos solteiros que por vezes também vêm à aldeia «passar muitos dias, em busca de mimos.» (p. 125). As suas vidas não são aliás realmente vazias, como ficamos a saber por exemplo na passagem em que Teresinha terá salvo um rapaz do Outeiro de uma perna com gangrena, «livrando-o de uma amputação certa, já marcada» (p. 126).

Teresinha, porque reconhece que «terá chegado o momento em que as duas ficarão solteiras para sempre, declaradamente tias, espera que elas possam conquistar o direito aos diplomas de Professoras de Corte e de Contramestras de Costura, que lhes servirão, tanto de ornamento como de instrumento de trabalho, caso precisem.» (p. 127). Não sabe ela que os irmãos se conluiam entretanto para salvaguardar os seus direitos apesar de as irmãs serem membros marginais na família, na medida em que não darão frutos, em detrimento inclusive do irmão Afonso, que recebe um duro golpe capaz de dividir a família quando sabe da alteração ao testamento. O que é facto indiscutível é que a certa altura as tias passam por uma transformação quando se tornam inegavelmente avarentas. Talvez por saberem que no seu mundo não há espaço a mulheres independentes, até porque estas estão aquém?

«A crosta do pão recente estala-lhe nos dedos e nem fala, admirada com o que o irmão Afonso conta ao pai sobre as suas funções, a justiça, o país, o mundo vibrante que escuta, ávido, na telefonia e lê nos jornais. Os homens discutem as notícias, sabem o nome de países, capitais, tratados, e tudo parece natural e fluido como as conversas de todos os dias.» (p. 149).

Apesar de apaixonada por Joaquim, Francisca recusa a possibilidade de um amor com um rapaz de aldeia, porque este poderia nunca estar à altura dos seus, da casa, de si…

«De novo, no escuro, a dúvida antiga, corrosiva. E se quisesse dela só o que ela tinha, ou teria um dia? Se o desejo fosse só desejo de uma vida rica?» (p. 151).

Respira-se no texto, pela densidade da memória circular ou fragmentada e nem sempre linear, pela respiração da casa como entidade viva, uma narrativa tecida com esmero com passagens belíssimas remanescente de feminismos, como quando se fala na toilette pensada e anotada como entrada de diário, na costura, no anseio por uns braços que nos cinjam na noite. Ver artigo

«Houve um momento fundador em que um Moçambique morreu para dar vida a um outro. Moçambique foi recém-nascido. Naquela noite chuvosa de 25 de Junho de 1975, o futuro chegava finalmente.» (p. 12), escreve a autora na sua nota introdutória deste livro da Guerra & Paz onde faz um sumário do que se passou no país após a independência. Com a missão de «primeiro descobrir para depois contar como tinham sido essas últimas quatro décadas de liberdade», a autora reúne oito entrevistas de diversas personalidades que lhe «pareceram dignas de registo», exemplificativas ou ilustrativas desta nação emergente. Os testemunhos aqui reunidos datados de 2015 e que dão uma perspectiva intimista da transformação do país são os do General Raimundo Pachinuapa, guerrilheiro da FRELIMO, do escritor Mia Couto, Joaquim Chissano, que sucedeu a Samora Machel na Presidência durante 18 anos, Afonso Dhlakama, líder da RENAMO, Lutero Simango, um dos filhos de Uria Simango, Naguib Elias, para muitos o mais importante artista plástico moçambicano, a activista Alice Mabota, e o realizador brasileiro Licínio de Azevedo que documentou Moçambique em mais de 40 documentários.

Tânia Reis Alves nasceu em 1984 em Oeiras e licenciou-se em Jornalismo, profissão que exerce desde 2006. No final da licenciatura foi convidada a colaborar com o Jornal de África, suplemento mensal que antes acompanhava o jornal Público. Colaborou depois com a RTP África, como coordenadora dos programas Latitudes e Rumos, sobre a cultura africana em Portugal, e como jornalista e produtora do Mar de Letras, sobre literatura lusófona. Descobriu o país em 2013, tendo voltado mais duas vezes, a última em 2015, período em que passou algum tempo em Moçambique. Produziu também a série documental Ecos da Independência.

Talvez se justificasse nesta obra uma conclusão ou um testemunho da própria autora que entretecesse os vários depoimentos, bem como uma apreciação da realidade moçambicana. Ver artigo

Mais que um guia turístico ou um roteiro, este é um livro em que a jornalista e algarvia Teresa Conceição nos conduz numa visita guiada pelo Algarve, de uma ponta a outra: «De “Al” a “Al”. De Alcoutim a Aljezur, de Albufeira a Alvor, de Almancil a Alcantarilha. E também de “O” a “O”: de Odeceixe a Odelouca, de Odeleite a Odiáxere e a Olhão.». Num relato feito na primeira pessoa, a autora desfia passeios, restaurantes, praias, hotéis, alojamentos, e ilustra as suas sugestões com centenas de fotos tiradas por si, incluíndo ainda números de telefone, preços e mapas, numa travessia feita de Sotavento a Barlavento pelos Algarves, sempre com introduções e apontamentos pessoais de alguém que conta «(já) quase meio século de andanças no nosso Sul mais a sul».

Este livro da Guerra & Paz tem ainda a particularidade de resultar de um programa televisivo, pois a rubrica IR é o melhor remédio é apresentada por Teresa Conceição há mais de dez anos na SIC, onde a jornalista apresenta sempre com algum humor e irreverência as suas sugestões pessoais que, naturalmente, não se limitam a praia. Para os mais distraídos, ficam a saber que no Algarve também se podem encontrar flamingos, fazer passeios de burro pelos trilhos da costa vicentina, descobrir caminhos na serra a pé, de bicicleta ou a cavalo, e descobrir uma piscina natural numa aldeia no meio da serra.

E como algarvio que sou não posso deixar de dar o devido mérito à salvaguarda que a autora faz logo no início do livro: o Algarve não é para redescobrir ou conhecer só no Verão, muito menos durante as enchentes do mês de Agosto. Os serviços aqui sugeridos foram sempre experimentados noutras alturas do ano: «Restaurantes bons podem ter dias maus; no Algarve e no Verão, as multidões não ajudam quando se trata de prestar um bom serviço». Ver artigo

Depois do sucesso de Jessie Burton com O Miniaturista, obra que vendeu mais de um milhão de exemplares por todo o mundo, com direitos vendidos para trinta países, e vencedora de diversos prémios, a Editorial Presença publica agora A musa.

A história é contada em planos alternados, como forma de adensar o mistério, entre a Londres do século vinte, durante os anos sessenta, quando o racismo ainda é uma questão social muito marcada, vivida na pele de Odelle Bastien, uma jovem caribenha recém-chegada à capital do Império, e a Espanha rural e isolada de 1936, conforme se aproxima o deflagrar da Guerra Civil, quando Olive Schloss, filha de um negociante alemão de arte, recebe uma carta da Slade School of Fine Art, convidando-a a frequentar o curso de Belas Artes. No início do livro, ambas as personagens centrais recebem uma carta que pode determinar o resto do curso das suas vidas, indiciando-se desde logo que as vidas de ambas estarão ligadas ao longo da história, até porque é no ano de 1967 que o passado ressurge para algumas personagens ao mesmo tempo que se impõe a outras como um enigma a resolver.

O enigma é um quadro intitulado Rufina e o Leão que terá sido pintado pelo artista ou revolucionário andaluzo Isaac Robles e permaneceu desconhecido até que um jovem enamorado por Olive aparece no seu trabalho com um quadro que a mãe teve toda a sua vida pendurado numa parede do quarto e que nem sequer está emoldurado. Mas enquanto Odelle abraça o trabalho tão desejado que lhe permite dar o salto de uma sapataria para o Skelton Institute of Art, como dactilógrafa, Olive prefere renunciar à escola de artes pois sabe que a família nunca a apoiaria. E tal como na História e na vida o passado nunca é inteiramente recuperável ou transparente, há obras de arte que fascinam e seduzem ao mesmo tempo que ocultam histórias trágicas de amor, perda, mentira, traição e morte. A história é ligeira, provavelmente mais cativante para um público feminino, mas cheia de peripécias e com um sólido ambiente histórico. Ver artigo

Escrito com «o fólego de um clássico», este livro tem ecos de outros grandes que subiram a montanhas para se tornarem maiores do que a vida, e talvez por isso esteja também dividido em três partes mais ou menos correspondentes às três fases de vida de um homem.

A montanha neste livro é mais do que a neve onde se pode esquiar ou as escarpas que alpinistas desafiam ou onde os caminhantes trepam. Há no ar rarefeito, frio e por vezes árido das montanhas quem encontre um modo de vida e prefira viver no silêncio e na solidão do recato de uma maneira de ser perdida nos tempos.

Pietro é um jovem quando vai com os pais pela primeira vez para a aldeia de Grana, no sopé do Monte Rosa, onde os pais alugaram uma casa e é aí que também descobre facetas novas dos pais que rapidamente se adaptam ao modo de vida da montanha, com o pai a seguir para as suas escaladas à montanha feitas com obstinação e petulância, e a mãe rapidamente mostra desenvoltura na forma como acende uma lareira ao mesmo tempo que ordena ao filho que «fosse apanhar vento e sol e perdesse aquela (…) delicadeza urbana» (p. 27). Começando por explorar o rio, Pietro acaba por travar amizade com Bruno, o rapaz que pastoreava as vacas, numa espécie de calmo cerco amoroso: «A última descoberta foi que não só eu o tinha observado, lá no pasto, como ele me tinha observado a mim enquanto os dois fingíamos ignorar-nos.» (p. 29).

É nas montanhas, onde os pais de Pietro se conheceram e apaixonaram, acabando por ficar isolados do mundo, que Pietro descobre também o valor da amizade e do companheirismo, mesmo quando se passam anos sem ver ou saber do amigo. É na montanha que se dá o desencontro e o reencontro com o pai, e que Pietro descobre o sentido da sua própria vida, mesmo quando esse destino implica virar costas a tudo o que se conheceu.

É um belíssimo livro que nos mostra como há lugares que vivem apenas na nossa infância e, perdidas as pessoas, ficam as memórias que são demasiado aguçadas para serem confrontadas com as realidades que desmoronam face ao brilho de um passado que não volta mas que está sempre vivo no íntimo. Ver artigo

Juliet Marillier é uma autora de culto do fantástico, com fãs por todo o mundo. O Covil dos Lobos é o seu mais recente romance, publicado na primeira semana de Julho pela Planeta, e fecha a trilogia Blackthorn & Grim. Ler esta autora é sempre como ouvir uma história da tradição céltica segundo a fórmula de enigma por resolver e maldição a quebrar, e na intriga deste livro em particular a autora, que nasceu em Dunedin, na Nova Zelândia, «cidade com fortes raízes na tradição escocesa», baseou-se numa história tradicional da Escócia.

Saorla, mais conhecida como Mestre Blackthorn, é curandeira e não só encontra mais um enigma e um desafio, quando conhece a jovem Cara que fala com as árvores e chama a si os pássaros, como será confrontada com as feridas do passado. Mantém-se o tom mais negro do que o usual da saga, como convém a uma personagem de temperamento difícil e tempestuoso (note-se o nome de Blackthorn – traduzido como abrunheiro mas que significa algo como espinheiro negro, a árvore que permite enfrentar a adversidade com determinação) que viu marido e filho serem queimados vivos mas tem de manter a promessa que fez a um membro do Povo Encantado de durante sete anos não se ausentar do local onde está confinada, responder a todos os pedidos de ajuda e não procurar vingança.

O fantástico está menos presente mas este fecho da saga não desilude e prende o leitor até ao fim. A escrita é simples mas apurada, com relatos na primeira pessoa partilhados pelas personagens principais que dão conta da acção de forma continuada, em capítulos alternados entre Blackthorn e Grim, até porque a certa altura se separam. Se em A Torre de Espinhos ficámos a saber que Grim é muito mais do que um matulão brutamontes, tendo vivido em tempos como monge, a personagem ganha aqui mais protagonismo. Curiosamente, neste livro encontramos ainda ecos de outras sagas da autora, como os guerreiros de cara tatuada da Ilha ou crianças humanas trocadas com as do Outro Mundo. Ver artigo

Pesquisar:

Subscrição

Artigos recentes

Categorias

- Álbum fotográfico

- Álbum ilustrado

- Banda Desenhada

- Biografia

- Ciência

- Cinema

- Contos

- Crítica

- Desenvolvimento Pessoal

- Ensaio

- Espiritualidade

- Fantasia

- História

- Leitura

- Literatura de Viagens

- Literatura Estrangeira

- Literatura Infantil

- Literatura Juvenil

- Literatura Lusófona

- Literatura Portuguesa

- Música

- Não ficção

- Nobel

- Policial

- Pulitzer

- Queer

- Revista

- Romance histórico

- Sem categoria

- Séries

- Thriller

Arquivo

- Agosto 2025

- Julho 2025

- Junho 2025

- Abril 2025

- Março 2025

- Fevereiro 2025

- Janeiro 2025

- Dezembro 2024

- Novembro 2024

- Outubro 2024

- Setembro 2024

- Agosto 2024

- Julho 2024

- Junho 2024

- Maio 2024

- Abril 2024

- Março 2024

- Fevereiro 2024

- Janeiro 2024

- Dezembro 2023

- Novembro 2023

- Outubro 2023

- Setembro 2023

- Agosto 2023

- Julho 2023

- Junho 2023

- Maio 2023

- Abril 2023

- Março 2023

- Fevereiro 2023

- Janeiro 2023

- Dezembro 2022

- Novembro 2022

- Outubro 2022

- Setembro 2022

- Agosto 2022

- Julho 2022

- Junho 2022

- Maio 2022

- Abril 2022

- Março 2022

- Fevereiro 2022

- Janeiro 2022

- Dezembro 2021

- Novembro 2021

- Outubro 2021

- Setembro 2021

- Agosto 2021

- Julho 2021

- Junho 2021

- Maio 2021

- Abril 2021

- Março 2021

- Fevereiro 2021

- Janeiro 2021

- Dezembro 2020

- Novembro 2020

- Outubro 2020

- Setembro 2020

- Agosto 2020

- Julho 2020

- Junho 2020

- Maio 2020

- Abril 2020

- Março 2020

- Fevereiro 2020

- Janeiro 2020

- Dezembro 2019

- Novembro 2019

- Outubro 2019

- Setembro 2019

- Agosto 2019

- Julho 2019

- Junho 2019

- Maio 2019

- Abril 2019

- Março 2019

- Fevereiro 2019

- Janeiro 2019

- Dezembro 2018

- Novembro 2018

- Outubro 2018

- Setembro 2018

- Agosto 2018

- Julho 2018

- Junho 2018

- Maio 2018

- Abril 2018

- Março 2018

- Fevereiro 2018

- Janeiro 2018

- Dezembro 2017

- Novembro 2017

- Outubro 2017

- Setembro 2017

- Agosto 2017

- Julho 2017

- Junho 2017

- Maio 2017

- Abril 2017

- Março 2017

- Fevereiro 2017

- Janeiro 2017

- Dezembro 2016

- Novembro 2016

- Outubro 2016