Este livro (da Temas e Debates) debruça-se de forma científica sobre a forma como a meditação, uma prática cada vez mais corrente e assente em diversos contextos, inclusive empresas e escolas, passou nas últimas décadas a ser vista como uma panaceia. Não se infira, contudo, que os autores estão contra a meditação. Pretendem sim estudá-la com bases científicas e evidenciar com recurso a provas fundamentadas na ciência que a meditação pode alterar o funcionamento da mente, do cérebro e até mesmo do nosso corpo. Falar de meditação é também falar de outra prática que se tem tornado bastante divulgada recentemente: o mindfulness. Os autores começam por diferenciar a vida profunda da via larga, sendo a via profunda a vivência plena da meditação na sua forma mais pura, como em antigas linhagens budistas do sudeste asiático ou entre os iogues tibetanos, ou ainda a forma como a meditação deixou gradualmente de fazer parte de um estilo de vida total para ser adaptada ao gosto ocidental. Consoante se sobe de nível a meditação vai sendo considerada nas suas formas mais diluídas, tendo-se tornado também acessível a um conjunto mais amplo de pessoas.

Os autores viveram durante alguns anos em países como a Índia ou o Sri Lanka, onde imergiram noutro modo de vida, estudando os antigos textos, conhecendo estudiosos de meditação, praticando os antigos métodos e vivendo em retiros. São professores e investigadores reputados da Psicologia, Psiquiatria, ou Neurologia, e puderam usar instrumentos modernos para, por exemplo, obter, em ambiente controlado de laboratório, tomografias do cérebro de praticantes de meditação a “nível olímpico”.

«Um traço alterado – uma nova característica que resulta da prática da meditação – perdura para lá da meditação em si. Os traços alterados mudam a forma como nos comportamos na vida quotidiana e não apenas enquanto meditamos, ou imediatamente a seguir.» (p. 13)

Este é um estudo sério e sólido, num tempo em que já é possível inclusive realizar Doutoramentos ou Pós-Doutoramentos em meditação, com referência a diversos estudos de caso. Ver artigo

Recomenda-se vivamente este livro da Dom Quixote que, curiosamente, foi publicado com uma requintada edição de capa dura, o que não é apanágio usual da editora (a não ser em edições especiais de algumas das mais recentes obras de António Lobo Antunes), além do uso da cor dourada sobre um fundo negro.

Amor Towles nasceu em Boston, formou-se em Yale e o seu primeiro romance, publicado em 2011, foi considerado como um dos melhores livros do ano pelo Wall Street Journal, traduzido para mais de 15 línguas e foram comprados os direitos de adaptação ao cinema. Este segundo romance, publicado em 2016, permaneceu 40 semanas no top de vendas do New York Times. Considerado o melhor livro do ano por diversas publicações e com os direitos de adaptação à televisão comprados em 2017, percebe-se o furor que o livro tem provocado. O escritor trabalhou durante 20 anos como investidor e dedica-se agora exclusivamente à escrita.

No dia 21 de Junho de 1922, o Conde Aleksandr Ilitch Rostov comparece no Kremlin perante a Comissão de Emergência do Comissariado do Povo para os Assuntos Internos, como que acusado de viver luxuosamente em tempos de mudança, onde a «classe ociosa» já não tem lugar nem um papel útil a sociedade. Perante o sonante nome desta personagem, somos transportados para as páginas dos livros de Tolstoi ou Dostoiévski, contudo o que predomina desde as primeiras páginas não é uma alma torturada pela época, mas sim uma alma livre, espirituosa, irreverente (ou não se sentisse dono do mundo onde vive) e que vive de forma mais ou menos diletante no luxuoso Hotel Metropol, com hora marcada todas as semanas no barbeiro, tendo prioridade perante quem já lá está, e tomando as suas refeições no restaurante Boiarski, onde o cozinheiro se permite indignar perante a capacidade do Conde conseguir detectar quais os ingredientes pobres que têm de ser utilizados como substitutos como substitutos numa boa receita em tempos de carestia e de frugalidade.

Há uma passagem que retrata bem o espírito desta leitura, como um libelo contra os tempos que se vivem:

«É bem verdade que um homem pode sentir-se completamente desfasado do seu tempo. Um homem pode ter nascido numa cidade famosa pela sua cultura idiossincrática e, no entanto, não compreender minimamente os hábitos, modas e ideias que exaltam essa cidade aos olhos do mundo. Avança pela vida fora, olhando à sua volta num estado de desconcerto, sem compreender as tendências, nem as aspirações dos seus pares.» (p. 107)

O humor e a ironia são claramente actuais: «embora os duelos tenham surgido como resposta aos crimes graves – deslealdade, traição e adultério -, em 1900 já tinham descido as escadas da razão em bicos dos pés e eram travados por causa da inclinação de um chapéu, da duração de um olhar ou da posição de uma vírgula.» (p. 60)

O que não belisca o prazer da leitura nem diminui a perícia do autor no reviver e reconstruir de uma época. Aliás as próprias notas do autor que surgem em rodapé são feitas na primeira pessoa do plural, como um “nós, os russos” que interage directamente com o leitor a partir do período retratado no livro. Esta é uma época dourada que está irrevogavelmente no seu ocaso e fazem do Conde Aleksandr um último sobrevivente. Ou talvez ainda haja surpresas?

O que é certo é que este nosso herói, mesmo quando se vê forçado a viver o resto da sua vida no hotel, não esmorece na compostura de um digno cavalheiro nem perde o sentido de humor ou o gosto pela vida nos gestos e acções mais simples. A intriga tem alguns saltos narrativos que nos fazem acompanhar a sua vida no Hotel Metropol primeiro como um solteiro bon vivant e depois como pai adoptivo da filha de uma jovem com quem travou amizade quando ela própria ainda era criança. Ver artigo

Entre a memória e a recriação fictícia da memória, passando pela história, pela arte e pela literatura, este livro marca a estreia na ficção desta autora nascida na Argentina. Correspondente do The New York Times em Buenos Aires, onde nasceu, colabora da revista Artforum e de um suplemento, tendo orientado cursos para artistas e ateliers de crítica de arte, co-editora de uma colecção sobre pintura argentina, e autora de um livro de ensaios sobre a arte argentina, María Gainza parece levar-nos pelas galerias da sua memória pessoal como quem nos conduz numa visita guiada a um museu: «na arte tudo se joga na distância que vai de algo que nos parece bonito a algo que nos cativa, e (…) as variáveis que modificam essa percepção podem e costumam ser as mais insignificantes.» (p. 11)

Conforme anunciado na contra-capa do livro: «Como num museu – lugar que, aliás, frequenta muitas vezes à maneira de uma sala de primeiros-socorros -, a sua vida tem obviamente obras-primas, mas também pequenos quadros escondidos em corredores escuros e estreitos. E, no entanto, todos eles importam.»

Um quadro, como uma memória, pode sempre revelar-se como um portal com duas saídas, uma para a história oficial e outra que se esconde sob a tela e apela directamente aos nossos sentidos. Como escreve a certa altura: «as coisas deste mundo parecem-me ambíguas, admitindo pelo menos duas leituras» (p. 24). Até porque como se interroga a autora: «também não sei porque estou a contar isto agora, mas suponho que é sempre assim: escrevemos uma coisa para contar outra» (p. 18)

A procura da identidade na arte é tão forte que a autora chega mesmo a encontrar um quadro que é a cópia de si própria na infância:

«Éramos ela e eu. A fascinação de me reconhecer foi a chave, não vou negar: aquela rapariga provocava-me indescritíveis excessos de ternura, queria correr a abraçá-la. Sei que as razões pelas quais me aproximei daquela pintura não passariam num exame da academia, essa casa dos espíritos sublimes onde o maior medo é fugir, mas não são afinal todas as boas obras pequenos espelhos? Não é verdade que uma boa obra transforma a pergunta «o que está a acontecer» em «o que me está a acontecer»? Não é toda a teoria também autobiografia?» (p. 128)

Entre a memória pessoal e o ensaio, com laivos de subtil perspicácia sobre a vida, a autora conta-nos na primeira pessoa como a sua vida se foi construíndo em torno da arte, enquanto nos fala da família ou de uma amiga de infância, ao mesmo tempo que reconta a vida de pintores como El Greco, Courbet ou Fujita, detendo-se particularmente nos momentos mais anedóticos ou inverosímeis, como que a desafiar a capacidade da realidade suplantar a ficção.

Este livro é ainda a prova de que a literatura latino-americana continua prolífica em ímpeto e em autores. Ver artigo

Roger Scruton é filósofo, escritor e crítico cultural, com uma vasta e multifacetada obra, é um intelectual com presença assídua e um contributo importante na discussão pública de ideias, nos vários campos da filosofia ou mesmo na metafísica. A obra agora publicada pela Gradiva é a versão revista de 3 conferências proferidas na Universidade de Princeton em 2013.

O autor começa por considerar as teorias geneticistas e evolucionistas para depois se demarcar delas com vista a sustentar a sua defesa, a partir de diversas leituras sempre referenciadas, de que a natureza humana não é simplesmente um outro estádio evolutivo da natureza animal. Isto é, o riso, a moral, a cultura, a arte, e as várias formas de prazer que o ser humano pode experienciar são condições que distinguem o Homem dos outros animais. Ver artigo

São sete os títulos da colecção da Bertrand em que diversos autores contemporâneos recriam uma obra de Shakespeare, com vista a celebrar Shakespeare. O quinto título da colecção lançada em cerca de 30 países é Semente de Bruxa, em que Margaret Atwood recria a peça A Tempestade. Esta autora canadiana tem dado muito que falar no último ano, com a adaptação para série televisiva de dois livros seus, História de uma serva e Alias Grace, encontrando-se já em produção mais duas adaptações das suas obras.

Felix é um director artístico no Festival de Teatro de Makeshiweg com produções ousadas que fazem com que o público saia cambaleante e ébrio, com cabeças de Macbeth ensopadas em sangue atiradas ao público, o Rei Lear nu em palco, ou Péricles encenado com naves espaciais.

Felix perdeu a mulher e a filha, aos 3 anos, com meningite. E mergulha por inteiro na encenação de Tempestade, aquela que será a sua melhor produção de sempre. Até ao dia em que é traído e afastado pela pessoa em quem mais confiava. A partir daí, Felix vive em reclusão, alucina com a sua filha Miranda, até que anos depois passa a trabalhar numa prisão como professor de literacia e mobiliza os seus alunos a representar Shakespeare.

Doze anos depois, Felix renasce assim como Próspero e tem a possibilidade de encenar finalmente o seu projecto outrora gorado, o que lhe permite também, dentro da prisão e com a ajuda dos presidiários que são seus alunos de teatro, encenar a sua vingança.

A autora abandona o género fantástico ou distópico que normalmente caracteriza as suas melhores obras, mas mostra versatilidade no tratamento do tema central à peça, ao mesmo tempo que atenta na forma como o próprio teatro precisa de ir sendo recriado para se manter actual e continuar a tocar os corações dos homens de hoje com temas e intrigas que foram criadas há séculos, celebrando-se assim, de forma justa, esse vulto maior do teatro mundial que foi, e permanece a ser, William Shakespeare. Ver artigo

Autora de obras de fantasia e de de ficção científica incontornáveis como o Ciclo Terramar (adaptado inclusive num filme de animação japonesa e também numa mini-série) ou A Mão Esquerda das Trevas, Ursula K. Le Guin faleceu em Janeiro de 2018, aos 88 anos de idade.

Autora de mais de 20 livros, com milhões de exemplares vendidos, traduzida em 40 línguas, Ursula K. Le Guin escreveu ainda ensaios e para cima de uma centena de contos.

Os Despojados, editado pela Saída de Emergência, é um dos seus principais livros, e forma, com A Mão Esquerda das Trevas, parte do Ciclo Hainish.

O livro é, mais do que um romance, uma reflexão sobre os sistemas políticos e sobre a identidade e liberdade individual face a culturas alienígenas, mesmo quando o outro é bastante próximo da espécie humana.

Shevek é um jovem físico brilhante, com uma descoberta que pode revolucionar a forma como se viaja no espaço, pois uma fracção de tempo de uma viagem no espaço continua a ser o equivalente a vários anos de vida que se perdem junto daqueles que se deixam para trás.

Shevek vive em Anarres (por vezes considerado um planeta gémeo, outras vezes um satélite ou Lua do planeta vizinho Urras) é convidado a continuar e a desenvolver o seu trabalho na física em Urras. Urras é um planeta próspero de recursos abundantes, onde vigora justamente um sistema capitalista e mesmo hedonista (note-se que o traje de cerimónia das mulheres é estarem despidas da cintura para cima apenas com algumas jóias incrustadas na pele).

Mas Urras, apesar da sua opulência e do cuidado na estética dos artefactos mais básicos, como o mobiliário, não é um planeta perfeito.

«A conversa prosseguiu. Era difícil para Shevek segui-la, tanto na linguagem como no conteúdo. Estava a ouvir falar de coisas das quais não tinha experiência nenhuma. Nunca vira uma ratazana, nem as casernas do exército, nem um asilo de loucos ou de pobres, nem uma loja de penhores, nem uma execução, nem um ladrão, nem um edifício de apartamentos, nem um cobrador de rendas, nem um homem que quisesse trabalhar e não pudesse arranjar emprego, nem um bebé morto numa vala. (…) Este era Urras (…) o mundo do qual os seus antepassados tinham fugido, preferindo-lhe a fome, o deserto, e o exílio interminável.» (p. 241)

Esta passagem recorda-nos como a ficção científica é sempre, por muito escapista e fantasiosa que se afigure, uma forma de escrever sobre o real ou imaginar mundos possíveis como escape ou alternativa melhor à realidade.

Anarres é um planeta desértico (e a capa da editora é brilhante na forma como retrata de modo simétrico essas duas paisagens em cima e em baixo) para onde alguns habitantes de Anarres partiram em tempos na busca de uma vida mais simples e mais regrada, apesar de terem de enfrentar a fome, o deserto, o exílio. A colónia fundada nesse planeta inóspito foi afinal, saberemos depois, uma experiência de comunismo não autoritário, que sobrevive há 170 anos.

Um dos momentos-chave do livro é o diálogo entre Shevek e uma embaixadora terrana, isto é, da Terra, o que resulta num debate filosófico ou político entre as semelhanças e diferenças entre estes três planetas tão similares.

É também particularmente interessante, e possivelmente está relacionado com o próprio estudo de Shevek na área da física e do tempo, a forma como os capítulos, descobriremos depois, não são sequenciais, apesar de assim parecer. Há uma certa distorção cronológica, em que os capítulos não seguem afinal a devida sequência temporal. Lembra um pouco o filme Arrival na forma como nos apresenta um tempo circular em que o futuro e o passado podem estar contidos no agora.

Em 2014, a autora recebeu a medalha National Book Foundation. Foi também distinguida ao longo da sua carreira de escrita com os Prémios Hugo, Nebula e World Fantasy. Ver artigo

Nunca me deixes, do autor Kazuo Ishiguro, Prémio Nobel de Literatura em 2017, cuja obra está publicada pela Gradiva, é considerado um dos melhores livros do autor mas corre o risco de ser tomado como um livro enganosamente simples.

Apesar de numa página introdutória, o autor situar a acção em «Inglaterra, finais da década de 90», este romance tem sido considerado como uma distopia, próxima da ficção científica.

A história está dividida em três partes: a infância de Kathy, Ruth e Tommy em Hailsham, um colégio interno na província inglesa, isolado do mundo; a adolescência ou início da idade adulta, na Herdade, aquilo que resta de uma quinta falida, com uma casa rural, e em redor palheiros, arrecadações e estábulos; a idade adulta, em que Kathy deixa a Herdade para trabalhar no mundo exterior como cuidadora.

Sem querer desvendar muito da intriga, pois o livro só ganha no mistério que vamos desvendando gradualmente e sempre de forma subtil, Nunca me deixes pode ser lido como uma alegoria sobre a vida e o amor.

Hailsham, como cenário idílico, relembra outros colégios internos sobre os quais lemos noutras obras de autores ingleses, como se toda a primeira parte do livro simbolizasse o decorrer do século XX. Os jovens aprendem como numa escola, lêem e debatem filosofia, mas é a arte e a criatividade que desempenha o principal papel. O único momento em que esta rotina parece ganhar vida é quando se dão as Vendas, em que os jovens reúnem todas as fichas que conseguiram juntar para trocar por objectos que, vistas bem as coisas, são perfeitamente inúteis mas que guardam como relíquias e que parecem dar cor à sua vida. Uma crítica a uma sociedade consumista que se foi impondo no decorrer do século XX? Uma reflexão sobre a importância da arte da beleza, nem que seja nalgum objecto estético que criamos ou adquirimos com desvelo?

Quando chegam à Herdade, Kathy (a narradora do livro, num registo discursivo na primeira pessoa que reforça a nossa afinidade com a personagem) reflecte acerca da tese que deve fazer, uma vez que saiu de Hailsham e está em fase transitória para ingressar no mundo exterior, contudo nunca faz a tese que aliás não é propriamente considerada um imperativo. Ao sair da Herdade, uma vez que o confronto entre Kathy e Ruth é inevitável, dispersam-se definitivamente as amizades criadas desde a infância e Kathy, agora com 30 anos, conhece o mundo do qual viveu protegida (ou melhor dizendo escondida), e enquanto aguarda que se cumpra o único propósito pelo qual nasceu (ou foi criada), como dadora, desempenha exemplarmente as funções de curadora, auxiliando outros dadores. Em suma, conhece uma vida feita de abnegação, trabalho, sofrimento e solidão, quando cresceu sempre rodeada de colegas e professores. Fica, no final, um travo melancólico de um amor, e de uma amizade, que quase se perdia em absoluto por causa do ciúme e da inveja.

O livro foi adaptado ao cinema em 2010 (o filme passou há dias na Fox Life), pelo realizador Mark Romanek, com interpretação de Carey Mulligan, Andrew Garfield e Keira Knightley. Ver artigo

Considerando o tema e a dimensão, ou mesmo o peso, deste livro (publicado pela Temas e Debates), não se mergulha de ânimo leve nestas 823 páginas, em que o autor disserta sobre o nascimento de uma nova mentalidade no século XVII. Mas com leveza e até algum humor, aliados à sua erudição e a uma extensa pesquisa, David Wootton acaba por nos levar numa viagem à invenção da ciência moderna, balizada entre o avistamento de uma nova estrela em 1572 e 1704, quando Isaac Newton publica um estudo em que pretende demonstrar como a luz branca é composta por todas as cores do arco-íris em 1704. Considerando como vivemos num mundo quase novo, apesar de a nossa espécie ter já duzentos mil anos, o autor faz uma complexa análise de como o homem teve de inventar novas palavras à medida que se foi criando novo conhecimento, apesar de muitas vezes grandes sábios e filósofos se recusarem a aceitar aquilo que viam porque, simplesmente, ia contra tudo aquilo que os Antigos defendiam. Pode até defender-se, segundo o autor, que a ciência moderna começou com os Portugueses do século XV, na sua navegação rumo à Ásia, que originou o cunho da palavra «descobrimento», que significou exploração e depois descoberta. Numa sociedade onde se cria que o conhecimento era um conjunto estanque de dados assumidos, sem mais nada a aprender, a descoberta de novos continentes, como a América, revelou que o mundo estava ainda todo por descobrir e o conhecimento era um caminho inteiro à espera de ser percorrido. Conforme o racionalismo ceifa o interesse pelo oculto e as crenças no sobrenatural, a sociedade vai sendo encaminhada para a revolução industrial, depois de passar pela revolução cultural.

Esta portentosa obra procura evidenciar como a revolução científica ocorre entre 1572 e 1704 e como a ciência moderna daí decorrente foi o verdadeiro motor de desenvolvimento da revolução intelectual e cultural, conduzindo-nos à atualidade de um mundo inteiramente assente na ciência. Para Wootton, a modernidade começa portanto com a revolução científica, na Europa, e foi a mais importante transformação na história humana, desde a época do Neolítico. Ver artigo

Ungulani Ba Ka Khosa é dos escritores moçambicanos mais reconhecidos da sua geração. Francisco Esaú Cossa nasceu a 1 de Agosto de 1957 em Inhaminga, na província de Sofala, membro da tribo étnica Tsonga e falante da língua Tsonga, e adoptou como “pseudónimo” o seu nome Tsonga. Formado em Direito e em Ensino de História e Geografia, exerce actualmente as funções de director do Instituto Nacional do Livro e do Disco. É membro e secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos.

Gungunhana é um livro que reúne Ualalapi, o romance de estreia de Ungulani Ba Ka Khosa, publicado em 1987 e eleito como um dos cem melhores romances africanos do século XX, e As Mulheres do Imperador, uma nova novela deste autor moçambicano que constitui um regresso a este universo romanesco. Este livro assinala assim trinta anos de escrita ao mesmo tempo que o autor parece fechar um ciclo. Ualalapi narra o fim do império de Ngungunhane, último imperador de Gaza que resistiu ferozmente aos portugueses, entre 1884 e 1895, até que foi feito prisioneiro por Mouzinho de Albuquerque, levado para Lisboa e depois exilado para os Açores.

Ungulani Ba Ka Khosa explora nesta obra, na linha dos sul-americanos, o imaginário mítico do seu país. A obra situa-se entre o conto e o romance, constituída por seis partes, mas sem ser uma narrativa fragmentária. As seis narrativas entretecem-se como unidades in(ter)dependentes, cada uma antecedida por um pequeno texto, intitulado «Fragmentos do fim», textos esses que se encontram numerados de um a seis, numeração essa que parece marcar também a própria evolução histórica que se sente até chegar à queda do império. Esses pequenos fragmentos constituem um levantamento feito a partir de fontes históricas, escritas na óptica do colonizador. Contribuem para esta paródia intertextual o acrescento de citações bíblicas (Job 2, Apocalipse 3, Mateus 6), na precedência de quatro dos contos, frases aforísticas referentes a Ngungunhane, citações de fontes fictícias da autoria do próprio autor e um dos textos trata-se de um fragmento mínimo do discurso de Ngungunhane, antes de embarcar para o exílio. Através da intertextualidade entramos assim no domínio da metaficção historiográfica, como modo de questionar o passado e o presente. Há ainda uma valorização da oralidade, patente no próprio facto de o narrador ser um jovem que mexe em papéis e ouve um velho, junto a uma fogueira, a transmitir uma estória que, por sua vez, lhe foi contada pelo avô.

As Mulheres do Imperador, uma novela com pouco menos de cem páginas, é – conforme anunciado na contracapa – um tributo ao papel das mulheres na História, neste caso as favoritas da corte do imperador, «sempre secundarizadas pela História». Mas, na verdade, as mulheres já estavam bem presentes em Ualalapi, até porque é quase sempre a partir da perspectiva do outro que o autor constrói aos nossos olhos a figura do mítico imperador. O que se configura nesta nova novela é o fim definitivo do império, quinze anos depois, quando as mulheres do imperador regressam do seu exílio em S. Tomé a Lourenço Marques, para testemunhar o início de uma nova época, quando os nativos vivem completamente subjugados e dominados pelo colono, e novos bairros começam a surgir em torno da cidade, conforme os pretos vão sendo empurrados para bairros fora da cidade, como o da Mafalala, ao mesmo tempo que assimilam uma nova cultura. O narrador esquece muitas vezes essas mulheres que toma como personagens centrais, para nos dar, uma vez mais, uma perspectiva dispersa e fragmentada ou complementada por diversos olhares. As características que tornam a escrita de Ungulani Ba Ka Khosa tão peculiar e interessante estão também bem presentes nesta obra, como, por exemplo, a forma como muitas vezes recorre a termos das línguas locais para designar algo, explicando depois ao leitor o equivalente semântico da palavra ou qual o significado e/ou origem da palavra, ou ainda os diálogos entre as personagens, que muitas vezes consistem numa réplica sucessiva de provérbios, geralmente alusivos aos animais e à natureza. A linguagem de Khosa é imaginativa, visual, densa, violenta, o que por vezes se revela de forma chocante, de forma a transluzir uma forte carga simbólica e mito-poética, conforme à tecitura poética do maravilhoso e do realismo mágico. Ver artigo

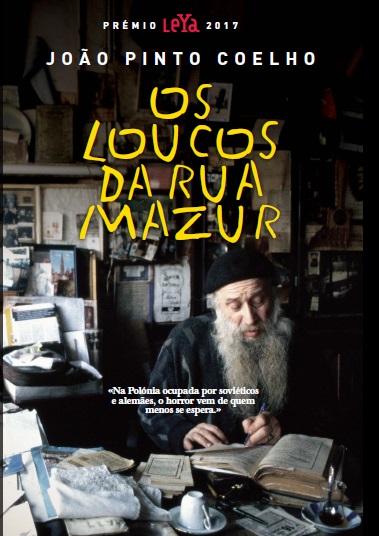

O autor, nascido em Londres em 1967, arquitecto e professor de Artes Visuais, foi finalista do Prémio Leya em 2014 com Perguntem a Sarah Gross, livro que foi depois publicado pela Leya (como tem acontecido com as obras finalistas) e escolhido como Melhor Livro de Ficção Narrativa de 2015 pela Sociedade Portuguesa de Autores. Neste segundo romance, vencedor do Prémio Leya de 2017, João Pinto Coelho regressa à Polónia, país onde integrou já duas acções do Conselho da Europa em Auschwitz, trabalhou proximamente com vários investigadores do Holocausto e realizou intervenções públicas sobre essa matéria.

No Nordeste da Polónia, «numa certa cidade em forma de medalha perdida na floresta» (p. 303), igualmente descrita por vezes como «círculo perfeito» (p. 287) existe um shtetl, termo iídiche para uma pequena cidade do Leste da Europa cuja população é constituída maioritariamente por judeus (p. 29). Este espaço circular, nunca nomeado, surge como alegoria de um lugar que por mais fechado e por muito apartado da civilização sempre resulta como cenário à revelação, esperemos nós, não da verdadeira natureza do homem mas do seu lado mais obscuro e selvagem, num acto fugidio de loucura (para a qual aponta o título) que o tempo não apaga. À luz do que se tem lido ultimamente, e que o autor refere na «Nota do autor», a Polónia parece querer reescrever a sua história de modo a não dar conta da participação polaca nos crimes perpetrados contra concidadãos judeus durante o período da ocupação pela Alemanha nazi. Esta localidade em forma de disco pode representar assim Jedwabne, pequena cidade do nordeste da Polónia, ou, mais livremente, a circularidade da História e de como tantas vezes se cometem os mesmos erros.

A acção tem início em Paris em 2001, quando dois velhos amigos, apesar de os separar agora as largas décadas em que ficaram sem se ver, se reencontram. Yankel é um livreiro cego, que foi belo como um deus, continua bonito, e parece imortal como o tempo, vivendo aliás rodeado de relógios, cuja maior companhia são os romances, e ocasionalmente alguns contos, lidos em voz alta por mulheres que vão ficando «entre as páginas e os lençóis» (p. 10) – a literatura de alcova ganha aqui outro sentido. O melhor da narrativa é a forma como o romance parece escrever-se dentro do próprio romance, e os diálogos entre os dois velhos amigos, quando em 2001 Eryk tenta convencer Yankel a ser o seu “co-autor”, até porque as memórias que pretende deixar escritas não se fizeram sozinhas. Eryk, agora conhecido como Paul Lestrange, tornou-se um escritor famoso e, doente, decide regressar às suas memórias para escrever definitivamente a sua última obra, que o tem acompanhado desde há muito. Vivienne é a editora de Eryk há mais de quarenta anos e a sua mulher, a rasurar a história e a sugerir caminhos. Estabelece-se assim um triângulo amoroso, que alterna com o de há cerca de 70 anos, quando Shionka, a filha da bruxa, toma de assalto a amizade de Eryk, cristão, e Yankel, judeu.

É irónico que Paul Lestrange seja o pseudónimo tomado por Eryk quando começa a escrever, pois é ele quem vê de fora a relação de amizade que resulta em sexo e eventualmente amor de Yankel, cego, e de Shionka, a rapariga muda e quase primitiva. É ainda irónico que Eryk seja assumido como o escritor que decide revisitar a sua infância e reescrever a sua história, quando é Yankel, o cego, que lhe ilumina os recessos da memória, que pode ou não corroborar a sua versão dos factos – sendo que Yankel claramente não viu tudo o que então se passou e não sabe o que Eryk sentiu ou fez – e é ainda a voz de Yankel que podemos ouvir/ler em diversos momentos da narrativa, na primeira pessoa, e surgindo grafada no texto em itálico, numa clara distinção face à tessitura narrativa na terceira pessoa. É essa voz narrativa omnisciente que pretende dar conta de um vasto número de personagens, o que a certa altura pode ser desafiante para o leitor. A complexidade narrativa, repartida por uma pluralidade de vozes e de pontos de vista, chega mesmo, a certa altura, a oferecer-nos a perspectiva de um cão. O que aliás pode fazer todo o sentido, pois nesta narrativa o autor tem a coragem de revelar como a condição humana pode descer ao mais abjecto, quer pelos actos cometidos, quer pela forma como é maltratado e humilhado pelo seu congénere. Os judeus são em diversos momentos, ainda antes do final, encarados e tratados como animais, sendo que um cão pode obter mais simpatia por parte de um cristão do que um judeu. Ver artigo

Pesquisar:

Subscrição

Artigos recentes

Categorias

- Álbum fotográfico

- Álbum ilustrado

- Banda Desenhada

- Biografia

- Ciência

- Cinema

- Contos

- Crítica

- Desenvolvimento Pessoal

- Ensaio

- Espiritualidade

- Fantasia

- História

- Leitura

- Literatura de Viagens

- Literatura Estrangeira

- Literatura Infantil

- Literatura Juvenil

- Literatura Lusófona

- Literatura Portuguesa

- Música

- Não ficção

- Nobel

- Policial

- Pulitzer

- Queer

- Revista

- Romance histórico

- Sem categoria

- Séries

- Thriller

Arquivo

- Agosto 2025

- Julho 2025

- Junho 2025

- Abril 2025

- Março 2025

- Fevereiro 2025

- Janeiro 2025

- Dezembro 2024

- Novembro 2024

- Outubro 2024

- Setembro 2024

- Agosto 2024

- Julho 2024

- Junho 2024

- Maio 2024

- Abril 2024

- Março 2024

- Fevereiro 2024

- Janeiro 2024

- Dezembro 2023

- Novembro 2023

- Outubro 2023

- Setembro 2023

- Agosto 2023

- Julho 2023

- Junho 2023

- Maio 2023

- Abril 2023

- Março 2023

- Fevereiro 2023

- Janeiro 2023

- Dezembro 2022

- Novembro 2022

- Outubro 2022

- Setembro 2022

- Agosto 2022

- Julho 2022

- Junho 2022

- Maio 2022

- Abril 2022

- Março 2022

- Fevereiro 2022

- Janeiro 2022

- Dezembro 2021

- Novembro 2021

- Outubro 2021

- Setembro 2021

- Agosto 2021

- Julho 2021

- Junho 2021

- Maio 2021

- Abril 2021

- Março 2021

- Fevereiro 2021

- Janeiro 2021

- Dezembro 2020

- Novembro 2020

- Outubro 2020

- Setembro 2020

- Agosto 2020

- Julho 2020

- Junho 2020

- Maio 2020

- Abril 2020

- Março 2020

- Fevereiro 2020

- Janeiro 2020

- Dezembro 2019

- Novembro 2019

- Outubro 2019

- Setembro 2019

- Agosto 2019

- Julho 2019

- Junho 2019

- Maio 2019

- Abril 2019

- Março 2019

- Fevereiro 2019

- Janeiro 2019

- Dezembro 2018

- Novembro 2018

- Outubro 2018

- Setembro 2018

- Agosto 2018

- Julho 2018

- Junho 2018

- Maio 2018

- Abril 2018

- Março 2018

- Fevereiro 2018

- Janeiro 2018

- Dezembro 2017

- Novembro 2017

- Outubro 2017

- Setembro 2017

- Agosto 2017

- Julho 2017

- Junho 2017

- Maio 2017

- Abril 2017

- Março 2017

- Fevereiro 2017

- Janeiro 2017

- Dezembro 2016

- Novembro 2016

- Outubro 2016