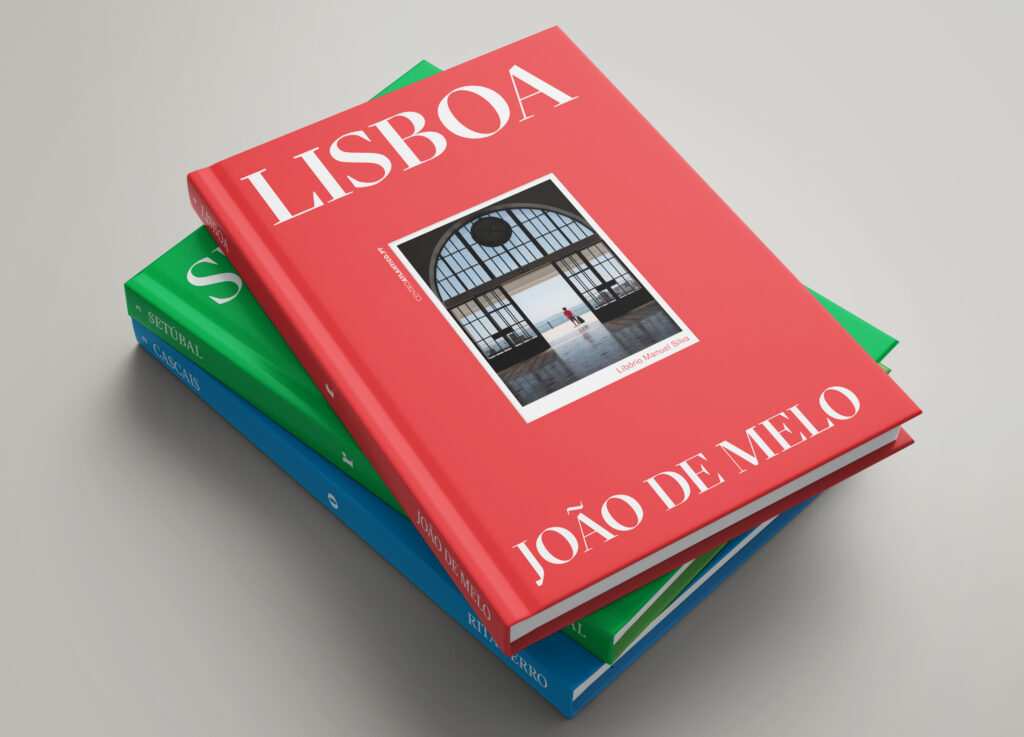

“[Recensão crítica a ‘Autópsia de Um Mar de Ruínas’, de João de Melo]” / Paulo Serra. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 198, Maio 2018, p. 246-249

Esta 9.ª edição, agora revista e reescrita pelo autor (à semelhança do que aconteceu com O meu mundo não é deste reino em 2015), de Autópsia de um mar de ruínas, foi publicada em Fevereiro de 2017. A obra originalmente lançada em 1984 já era, por sua vez, uma nova versão literariamente mais cuidada de um anterior romance, A memória de ver matar e morrer, publicado em 1977. Houve ainda um trabalho de reescrita na 6.ª edição de Autópsia de um mar de ruínas, em 1997, onde são claramente visíveis diferenças na narração de algumas passagens, como acontece logo na abertura do romance. A acção é claramente comum às duas obras, as personagens e os temas são idênticos, mas o processo narrativo e a linguagem (agora mais «fluída») diferenciam, pois a nova obra requeria uma competência linguística e literária maior que apresentasse de forma justa o lado do outro. Porque a experiência colonial traz contacto com o outro, este romance incorpora originalmente e pela primeira vez a voz da alteridade, onde se procura em capítulos alternados (num total de vinte e quatro), apresentar a guerra em Calambata a partir da perspectiva portuguesa e da perspectiva do angolano, num trabalho de linguagem que procura aproximar-se do português falado pelos negros ouvido nas duas sanzalas que rodeavam o quartel, uma constituída por quem tinha relações com o inimigo e a outra com desertores dos movimentos de libertação que decidiam combater do lado dos portugueses. Os quinhentos anos de História e de tradição literária (aqui presentes numa forte intertextualidade, quando se cita Fernão Lopes ou Fernando Pessoa) são transpostos para esta obra que não é mais literatura de viagens mas uma anti-epopeia trágica.

O título sonante e alegórico pode ser decomposto nas suas várias partes, como Autópsia, onde se pretende dissecar e examinar, e que aponta para essa «morte numerosa» de que o romance dá conta (é feita aliás uma autópsia no decurso da narrativa, em local público e que demonstra a banalização da morte); o Mar, como metáfora do que está para lá do horizonte de um país, neste caso as Províncias do Ultramar; e as Ruínas de um Império que continuava a agarrar-se às suas colónias numa guerra infindável. A expressão «mar de ruínas» surge mesmo no corpo do texto quando se descreve como o furriel Borges «reapareceu de entre a fumarada, como se emergisse do fundo de um mar de ruínas» (p. 151). O vocábulo náufrago será ainda recorrente, associado aos militares que naufragaram numa imensidão de uma guerra que se arrastou numa terra que não lhes diz respeito além do mar português.

Autópsia de um mar de ruínas é um exemplo da literatura como testemunho do real, em que o autor parte da sua experiência da guerra colonial em Angola e narra a partir da sua perspectiva aquela que é a experiência de uma geração de oitocentos mil homens mobilizados para três frentes em África, durante treze anos. João de Melo também foi mobilizado para Angola onde prestou serviço como furriel miliciano enfermeiro entre 1971 a 1974. Uma das personagens principais da obra é Gouveia, o furriel enfermeiro, um jovem de vinte e três anos. Incorrendo ser alvo da fúria do comandante, que ameaça denunciá-lo por subversão, o furriel enfermeiro distingue-se pelo seu comportamento humanitário, carinhosamente apelidado de «papá» por «aquela pobre gente» (p. 58). Ainda que seja provavelmente o narrador cuja voz está menos presente no livro, existem algumas ligações possíveis de estabelecer com o autor, como a constante invocação do mar branco dos Açores, os olhos «de um azul de berlindes» (p. 151), ou o passado no seminário. Temos depois a personagem de Gouveia, que pode ser interpretado como uma espécie de desdobramento do furriel enfermeiro e outro alter ego do autor, a quem Gonçalves, um outro militar, avisa: «Por favor, não faças literatura comigo.» (p. 114).

Se o primeiro capítulo representa desde a primeira frase o sobressalto e expectativa constante que se vivem num quartel em tempo de guerra, quando Renato, o soldado de sentinela, brada «- QUEM VEM LÁ?» (p. 7) ao ouvir um restolhar no mato e na noite, no segundo capítulo lemos como Natália clama por ajuda quando vê o marido Romeu a ser ferozmente chicoteado por «sô Valentim» por ter desferido dois pontapés no seu cão. Romeu será muitas vezes descrito por Natália como homem apático e inútil para depois no fim, de forma inesperada, ser revelado ao leitor como um herói da resistência que servia de informador às tropas da libertação.

A violência da guerra torna-se uma constante na obra mas é sintomático que essa violência, que acarreta por vezes um certo grotesco na linguagem narrativa, seja na generalidade quase gratuita. Muitas vezes encontramos a denúncia por parte das mulheres negras dos abusos e do assédio constante sofrido pelos militares (apesar de muitos sofrerem de uma impotência sexual que é sintoma de um mal maior). A própria linguagem ofensiva e gráfica utilizada pelos militares no quartel entre eles e com os negros representa a opressão e domínio exercido pelo mais fraco. Esta violência está também frequentemente presente na forma animalizada como se retrata o homem, onde os ocupantes são descritos como suínos, e os negros apelidados de macacos.

A narração reparte-se de forma polifónica entre diversos narradores, numa perspectiva fragmentada de múltiplas vozes, num registo que oscila entre a primeira e a terceira pessoa, onde entra ainda a focalização interna a acompanhar a corrente de consciência que nos permite sentir por dentro da pele das personagens, nomeadamente dos militares portugueses, sensações inomináveis e proíbidas como o medo e o ressentimento face a uma guerra que eles acham sem sentido. Essa revolta contida transparece em diversas passagens, logo no início do livro, que dão conta do sentir e pensar dos militares portugueses: «Em comissão de serviço e em guerra numa África que não era o seu mundo, nem sequer o seu continente.» (p. 15). É esta focalização interna que nos permite ouvir a voz crítica das personagens face ao regime num livro que narra uma guerra de silêncios. O regime falava em “missões de soberania”, nunca em guerra, e as “colónias” eram chamadas de “províncias ultramarinas”, tal como se pode ler no quartel uma inscrição em letras garrafais que anuncia «É PROIBIDO DIZER QUE HÁ GUERRA» (p. 63), como um aviso irónico de que há uma censura em funcionamento no país mas que não pode apagar nunca o remorso e a memória de quem lá esteve. Dessa forma esta obra literária insurge-se como uma denúncia da versão oficial da História, como é o caso dos relatos públicos e oficiais que davam conta do número de mortos na guerra colonial: «Os jornais de Lisboa dariam parcamente a notícia das mortes, dois nomes por semana e só dois, para não parecerem muitos a morrer às mãos do inimigo.» (p. 169). Talvez por isso, como contrabalanço, a outra palavra que ganha pesa no livro é Memória (como no título original de 1977), nomeadamente para Natália e para Renato, essas duas personagens em frentes opostas. No final do capítulo vigésimo terceiro, podemos ouvir Renato, cumpridos já cerca de quinze meses de comissão, que parece falar consigo próprio quando chega a sua hora: «Tens a memória para acusar. Tens o grito que deixarás escrito no mármore, onde vão gravar o teu nome e um epitáfio: QUIS APENAS SEGUIR O CURSO DOS RIOS, PASSAR A PÉ AS MONTANHAS DO MEU PAÍS. MORREU EM MIM UM HOMEM. MORRERÁ COM ELE UM PAÍS QUE MANDOU MATAR UM MILHÃO DE HOMENS NA GUERRA. COMO SERÁ A SUA MORTE?» (p. 335). São estas letras garrafais (recurso gráfico do autor comum a outras obras, onde tanto se anuncia o início dos parágrafos como se destacam passagens em que a escrita ganha a força de grito e ímpeto) que encerram a narrativa relativa a Renato, em jeito de epitáfio (daí a grafia em maiúsculas). O último capítulo que inicia logo por «NO DIA EM QUE EU MORRI NA GUERRA» (p. 323) é afinal o relato na primeira pessoa do final da sua vida, apesar de uma certa ambiguidade narrativa que parece acompanhar a própria confusão da personagem que relata à medida que procura apanhar o fio da lógica dos eventos: «Dói muito, dói infinitamente morrer na juventude. Dói morrer numa manhã assim, tão cheia de sol que é fácil cair na ilusão de sermos eternos.» (p. 329). Contudo já no final do primeiro capítulo havia pistas no sentido da morte de Renato. A morte para muitos outros combatentes do Ultramar foi também e sobretudo interior como muitas vezes se deixa subentender na narrativa, uma morte da alma sofrida face aos horrores vividos e testemunhados e à descrença na humanidade, e daí a necessidade de fazer uma autópsia, como escavação da alma que se pretende resgatar para fazer da vida literatura e poder sobreviver. Sobreviverá Gouveia, por outro lado, como percebemos através da prolepse: «Pensou no Rossio de Lisboa: as montras das livrarias, onde alguns anos mais tarde miraria os seus próprios livros» (p. 116).

Pode haver resistência a encarar esta obra como um registo factual na medida em que factos históricos são entremeados por eventos ficcionais, ao que acresce uma dimensão temporal pouco precisa, em que raramente são referidas datas até porque o tempo é vivido na sua angústia cíclica (sendo o alcoolismo uma estratégia de escape tanto para brancos como negros) entre momentos em que nada acontece para depois quando alco ocorre mais se desejar que nada sucedesse: «porque naqueles tempos as guerras eram assim, nunca nada acontecera e tudo depois acontecia de repente» (p. 167).

Ainda a propósito da importância da Memória existe o caso paradigmático do furriel Tavares que escreve três cartas por dia à sua mulher, cartas que parecem constituir as suas memórias de guerra em duplicado, com um papel químico, e guardava a cópia num cofre. Como revelaria depois, tratava-se de um diário de campanha: «Um dia, ainda havia de retirar dali um tesouro essencial, a memória sacra das suas aventuras de guerra, De Como Nos Fomos a Eles em África e Asinha os Tornámos Escravos Nossos e de Nossa Única Vontade.» (p. 65). Mais uma vez, se considerarmos a prolepse em que Gouveia deixa pistas de que terá sobrevivido à guerra, veremos como este registo de Autópsia se impõe face a uma História que procura abolir os factos em prol de uma versão oficial romanceada: «Anos mais tarde, ao chegar a sua vez de escrever sobre a guerra colonial de um milhão e quinhentos mil homens, o furriel enfermeiro veria, igualmente, toda a gente passar e dizer que era tudo mentira, o país jamais estivera em guerra, tudo não passava de ficção, os escritores estavam em vias de extinção, e para eles também não haveria segunda oportunidade.» (p. 116). Porém, como refere um dos narradores da sanzala: «O povo sabia e guardava na memória o testemunho das histórias que todos os dias ficavam escritas na terra-mãe, nossa pátria bem-amada.» (p. 143).