O céu que nos protege, Paul Bowles

Paul Bowles nasceu em Nova Iorque em 1910 mas viveu grande parte da sua vida em Tânger, local que visitou pela primeira vez em 1931. Conheceu a escritora Jane Auer em 1937, com quem teve um casamento aberto (eram ambos bissexuais). Foi compositor, tradutor, professor de literatura, e escritor: contos, romances, viagens. A sua casa em Tânger, onde viveu durante 52 anos, e que apenas deixava quando ía até ao Sri Lanka, onde possuía outra casa, foi frequentada por figuras proeminentes da literatura como Gore Vidal (que aliás escreveu um romance protagonizado por ele) e Truman Capote.

O céu que nos protege é o quarto livro de Paul Bowles publicado na série «Viagens» da Quetzal, especialmente dedicada a este autor, e é o seu primeiro e grande romance, escrito em grande parte no deserto. Fortemente autobiográfico, pelo cenário do deserto, pela relação aberta do casal aqui retratado, Port e a mulher Kit, pela forte relação que o leitor pode estabelecer entre autor e personagem.

Aquilo que pode parecer a história de um casal à deriva no deserto do Sahara (onde o céu parece por vezes ser tudo o que existe e se pode tornar opressivo), por caminhos estranhos a um turismo mais convencional, e onde os outros poucos turistas que Port e Kit encontram são sempre descritos de forma extremamente caricata, subtil e gradualmente converte-se numa narrativa onde, mesmo quando tudo corre mal, a sobrevivência nunca é o instinto básico das personagens mas sim a fuga como escape. Se por um lado Port quer viajar como alguém que vive sem ter onde regressar, ao contrário de um turista ocasional, por outro nunca encontra paz no destino a que chega: «A felicidade, se é que ainda havia alguma, existia noutro lugar» (p. 59). E mesmo quando velada, é perceptível uma crítica à cultura e ao outro.

As relações entre este romance e a literatura de viagens são portanto bastante enganosas pois o passeio do turista que quer conhecer a alteridade para rapidamente desejar voltar ao conforto do familiar, converte-se aqui em desejo de fuga levado ao limite, numa viagem sem regresso. As premonições de Kit são aliás um presságio de que este livro, apesar do título, tem que ser sempre lido como um manto negro de noite que protege uma verdade inquietante: «Havia dias em que ao acordar, sentia o destino pairando sobre a cabeça como uma nuvem baixa, carregada de chuva.» (p. 45).

O livro foi adaptado ao cinema por Bernardo Bertolucci e interpretado por John Malkovich e Debra Winger, com música de Ryuichi Sakamoto. Ver artigo

Ungulani Ba Ka Khosa, muito pouco falado em Portugal, onde apenas existem duas obras publicadas (uma delas esgotada) é dos escritores moçambicanos mais reconhecidos da sua geração. Francisco Esaú Cossa nasceu a 1 de Agosto de 1957 em Inhaminga, na província de Sofala, membro da tribo étnica Tsonga e falante da língua Tsonga, e adoptou como “pseudónimo” o seu nome Tsonga. Formado em Direito e em Ensino de História e Geografia, exerce actualmente as funções de director do Instituto Nacional do Livro e do Disco. É membro e secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos.

A sua primeira obra, Ualalapi (1987), obteve o Grande Prémio de Ficção Moçambicana em 1990 e foi considerada uma das 100 melhores obras africanas de ficção do século XX.

Os sobreviventes da Noite (2005) foi vencedor do prémio José Craveirinha de Literatura em 2007 e trata a história mais recente após a independência declarada em 25 de Junho de 1975, durante o período da guerra civil moçambicana.

O autor explora uma realidade histórica mais recente, mas nem por isso menos problemática, que é a da guerra civil moçambicana pós-independência, abordando particularmente o recrutamento de crianças-soldado e de concubinas-criança.

Numa narrativa aparentemente desconexa, onde o presente da enunciação, de um tempo morto em que nada parece acontecer, é constantemente interrompido por recuos a propósito da entrada em cena de alguma personagem, o que logo cria uma justificativa para se introduzir a sua história. Além disso, há extensas falas de personagens completamente inseridas no discurso do narrador, em que os seus testemunhos em discurso directo são apropriados no seio do discurso indirecto do narrador.

Este tempo de angústia corresponde ao que muitas vezes se vivia em espaços como estes acampamentos de guerra, onde muito do tempo que aí se passava era de espera e de desespero, mesmo que se cumprisse uma rotina.

A narrativa consiste em 6 capítulos não identificados e centra-se em quatro jovens soldados: Severino, Penete, António Boca e José Sabonete, os «sujeitos encarregues de mudar a História» (p. 27).

A guerra é sempre considerada como «sem sentido», «sem razão, e «sem lógica». Todavia, isso não impede que esta guerra se tenha tornado orgânica: «a guerra tornara-se já, no espírito de Severino, António, Penete, João, Francisco e outros, algo de orgânico. Ela circulava no corpo com a mesma naturalidade com que o sangue percorre as veias. E ela tinha que ser alimentada, nutrida.» (p. 32). Ver artigo

Comunicado da Editorial Presença:

«PUBLICADO A 12 DE SETEMBRO DE 2017

Novo romance de Ken Follett num regresso ao universo de Os Pilares da Terra e de Um Mundo Sem Fim Ver artigo

Bruno Vieira Amaral estudou História Contemporânea, é crítico literário, ensaísta, vencedor do Prémio José Saramago, entre outros, com o seu primeiro romance, As Primeiras Coisas (2013), e foi nomeado em 2016 como Uma das Dez Novas Vozes da Europa.

Embora o mote do romance seja apurar a verdade por trás do assassínio do primo João Jorge, morto no bairro em que ambos viviam na década de 80, essa sua investigação rapidamente se impõe como «estratégia de recuperação e construção da sua própria memória». Alerta o narrador logo na primeira frase do romance, «Para mim, João Jorge nasceu na noite em que o mataram», para a génese de uma personagem e de uma obra criadas em torno do que sobeja do real.

Ao jeito de O Delfim, em parte romance policial, com recurso às mais diversas fontes – testemunhos, arquivos judiciais, notícias da época –, em parte teoria da escrita do próprio romance, com constantes citações e referências literárias – o próprio título da obra é uma citação bíblica –, Hoje estarás comigo no Paraíso é um magnífico exercício de reescrita do passado, onde o autor põe a nu (ou assim o faz entender) o seu método de pesquisa ou a forma como conduziu a investigação, se convoca para o texto, pois o narrador é claramente associado ao próprio autor, e conforme nos narra episódios da sua infância e juventude, evocados por associação directa no decurso da sua procura pela verdade, traça ainda uma história da sua família, da vida num bairro da margem sul, e da Angola antes da independência, sem qualquer pudor em apresentar um mundo inteiramente marginal, logo ali ao lado da metrópole, como alguns autores brasileiros tantas vezes procuram fazer, de modo a retratar uma realidade crua, violenta, visceral, que está para além da fantasia telenovelística. Ver artigo

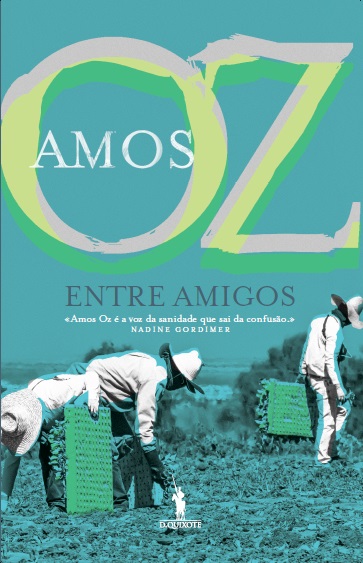

Depois de um ano de 2016 particularmente generoso para Amos Oz, o escritor israelita mais lido no mundo, com a estreia no cinema da adaptação de Uma História de Amor e Trevas e com os prémios com que Judas foi distinguido, a Dom Quixote lança este conjunto de oito narrativas breves mas interligadas onde as personagens principais de uma história podem depois aparecer breve e indirectamente retratadas noutra.

O autor regressa ao espaço onde começou a escrever, fazendo de um kibutz (uma comunidade em Israel baseada no trabalho colectivo e na assistência mútua) durante os anos 50 a verdadeira personagem principal deste livro. As narrativas entretecem-se de modo a retratar a realidade múltipla e complexa de um espaço que se quer uno e uniforme onde, apesar de se viver numa comunidade fechada e essencialmente colaborativa, a solidão é ainda assim uma constante aparente no seio das várias personagens que deambulam nestas páginas.

Apesar de o livro tomar o título a partir de uma das histórias do livro, é na narrativa seguinte, sobre o jovem Moshe e o seu trabalho num galinheiro, que melhor se pressente alguma intenção crítica do autor em relação à descrição da vida no kibutz, onde se parece estabelecer uma comparação indirecta entre as galinhas presas nas gaiolas e os habitantes de um espaço fechado como o kibutz: «nunca houve nem haverá entre as galinhas duas exactamente iguais. A nós pareciam-nos todas iguais, mas elas diferem umas das outras tal e qual os seres humanos pois, desde a criação do mundo, ainda não nasceram duas criaturas perfeitamente iguais. No seu íntimo, Moshe já decidira que um dia seria vegetariano e talvez até vegan, mas resolvera adiar a concretização da decisão, porwque não é fácil ser vegetariano na companhia dos jovens do kibutz» (p. 66). As experiências pessoais parecem assim anular-se à sombra de um sonho colectivo, onde é inevitável abdicar da liberdade, pois querer vincar a nossa vontade só pode ser um acto egoísta.

A própria diversidade de pontos de vista, de uma narrativa e de uma personagem para outra, permite complexificar a problemática do kibutz e da ideologia que representa, sendo que o seu futuro parece aliás ameaçado: «Daqui a vinte ou trinta anos os kibutzes não serão mais que bairros ajardinados e os seus habitantes proprietários de casas satisfeitos.» (p. 161). Ver artigo

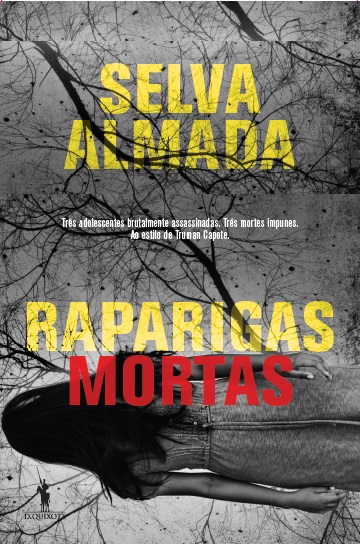

O que ao início pode lembrar a atmosfera mágica sul-americana, com visitas a videntes e a cartomantes, rapidamente se impõe como uma narrativa brutal e fria, hiper-realista, mais próxima do 2666 de Roberto Bolaño e do seu quarto livro relativo ao femícidio. Selva Almada rejeita as premonições de um García Márquez em Crónica de uma Morte Anunciada, pois estas jovens são sempre colhidas na flor da vida num dia perfeitamente banal, em que nada fazia prever a tragédia que lhes sucede, e lança-se num inquérito em torno de três assassínios, de entre centenas que nem chegam a ser noticiados, de três raparigas, ainda quase meninas, no interior da Argentina na década de 80. Sente-se ainda como esta obra evidencia uma transição de um país onde se podia ter uma infância relativamente segura e inocente para uma nação que apesar de ter assistido a um regresso da democracia se torna cada vez menos segura, pelo menos para as mulheres.

«Estamos no verão e está calor, quase como naquela manhã de 16 de novembro de 1986 quando, de certo modo, este livro começou a ser escrito, quando a rapariga morta se atravessou no meu caminho. Agora tenho quarenta anos e, ao contrário dela e de milhares de mulheres assassinadas no nosso país desde então, continuo viva. É só uma questão de sorte.» (p. 184)

Obra singular que se inscreve no género de romance de não-ficção, ao estilo de Truman Capote, a autora narra a partir de um tempo presente os trilhos que percorre durante a sua investigação, movendo-se por uma sociedade pobre, onde é mais fácil a justiça se mostrar esquecida. A sua voz perde-se quase sempre entre a dos testemunhos recolhidos, apresentados sem qualquer distinção gráfica, e das histórias lembradas. Reina por vezes a hipótese mais do que a certeza, pois Selva Almada enquanto reúne depoimentos e descreve o seu percurso ao longo da sua investigação não resiste, enquanto romancista, a tecer caminhos fictícios para o que poderá ter acontecido.

Uma especial nota para a fantástica capa, nomeadamente pelo pormenor da horizontalidade da jovem retratada a partir de costas, dando conta do anonimato da grande maioria destes homícidios de jovens raparigas. Ver artigo

Cora é uma jovem escrava que nasceu numa plantação de algodão e apesar de nunca o ter ponderado é confrontada com a possibilidade de escolha quando Caesar lhe propõe fugir. Cora diz que não à primeira, sendo essa recusa automática a voz da avó dela, Ajarry, a falar em si. Lemos depois como Ajarry viu o mar pela primeira vez, quando é levada para as masmorras onde mulheres e crianças raptadas nas aldeias de África esperavam pelos barcos que as levariam para as Américas. Durante o seu percurso Ajarry será vendida por várias vezes, passando de uns negreiros para outros; tenta matar-se por duas vezes, na travessia do Atlântico; é marcada por várias vezes, como uma peça de gado; e o seu preço vai flutuando ao sabor do mercado, até porque há excesso de raparigas na altura, até ser vendida por duzentos e noventa e dois dólares.

Três semanas mais tarde, quando Caesar lhe volta a falar num caminho de fuga Cora acaba por dizer que sim, e dessa vez sente que é a voz da mãe, Mabel, a falar por ela, a única escrava que terá conseguido fugir da plantação.

Cora é uma personagem intrigante. Se ao início julgamos que é louca, como os restantes escravos a consideram, assistimos depois a um crescendo da personagem. Cora aliás percebe claramente a verdadeira razão por trás do convite de Caesar para o acompanhar na sua fuga: «- Achas que sou uma sortuda encantadora porque a Mabel fugiu. Mas não sou. Já me viste. Já viste aquilo que nos acontece quando temos ideias na cabeça.» (p. 64).

Cora guarda rancor à mãe que para poder fugir a terá abandonado aos dez ou onze anos (pois todos sabem que os pretos não faziam anos, simplesmente escolhiam um dia para celebrar o seu aniversário) e procura agarrar-se à única coisa que tem: um pedaço de terra de três metros quadrados onde a avó cultivava nabos e inhames. Ver artigo

Miguel Real, nascido em Lisboa em 1953, formado em Filosofia, disciplina que ensinou até recentemente se ter reformado, especialista em cultura portuguesa, investigador do CLEPUL, ficcionista, tem-se imposto como um dos mais produtivos pensadores da actualidade, com estudos sobre diversos temas e figuras da nossa cultura, além de se ter ainda destacado na crítica literária, por exemplo no Jornal de Letras.

Na sequência de Introdução à Cultura Portuguesa, onde o autor estabelecia uma teoria que divide a História de Portugal em quatro correntes de pensamento, a Planeta publicou Traços fundamentais da cultura portuguesa.

Escreve José Eduardo Franco que «o escritor Miguel Real pode ser considerado uma síntese invulgar, na nossa época apelidada de pós-moderna, de várias correntes de análise e de crítica». Escolástico, renascentista, positivista, iluminista e pós-moderno, na medida em que tem o cuidado de não impor o seu pensamento nem «absolutizar nenhuma destas propostas de método de conhecimento», chamando o leitor para o texto, ao colocar-lhe questões que lhe permitam problematizar a informação recebida. São constantes as citações e referências a obras de outros pensadores e inclusivamente a artigos de imprensa.

O autor procura distinguir claramente História e Cultura, de modo a procurar constantes históricas que deram origem ao que ele define como quatro constantes culturais: a origem exemplar de Portugal, a nação superior, a nação inferior e o canibalismo cultural.

A obra divide-se em duas partes, sendo a primeira parte mais teórica, onde o autor começa por problematizar a questão de se poder falar em identidade nacional ou dessa essência identitária que definiria o homem português, e uma segunda parte, «Práticas histórias: constantes culturais», onde se enumeram e explanam os traços fundamentais da cultura portuguesa geralmente referidos – sebastianismo, saudade, cultura de fronteira (o desejo do Outro), lusofonia – para depois se debruçar sobre algumas figuras históricas que, segundo o autor, personificam essas constantes culturais: Viriato, Padre António Vieira, Marquês de Pombal, e os canibais culturais (Tribunal do Santo Ofício, Pina Manique, jacobinos, Estado Novo).

O autor faz ainda uma céptica (por vezes bastante descontente) mas lúcida análise de Portugal hoje, cumpridas algumas etapas fundamentais do processo de modernização do país, assente em quatro visões políticas ou Mitos, e salienta que estamos num intervalo civilizacional entre o passado e o futuro, deixando no ar a questão: «Continuaremos a possuir uma identidade ou diluir-nos-emos numa Europa sem identidade?». Ver artigo

No dia 25 de Fevereiro de 1980, o linguista, filósofo e crítico literário, o estruturalista Roland Barthes é vítima de um atropelamento. Morre um mês depois, no seu quarto de hospital.

Quem matou Roland Barthes na tentativa de se apoderar da sua mais recente descoberta, a sétima função da linguagem?

O comissário Jacques Bayard vai investigar o caso mas cedo se apercebe, conforme o seu inquérito o leva a cruzar-se com figuras como Michel Foucault, Derrida, Julia Kristeva, Umberto Eco, de que se move num círculo restrito e de que precisa alguém que lhe saiba descodificar as suas conversas crípticas e que saiba ler as pessoas. Rapidamente recruta Simon Herzog, um doutorando e professor de Semiologia, com capacidades dedutoras dignas de Sherlock Holmes.

Apesar das quase 500 páginas, da profusão de citações e referências literárias, o romance lê-se muito bem, lembrando mesmo, numa acção que se desenrola de modo rápido e nos capítulos muitas vezes curtos que se sucedem, um mistério à la Dan Brown, onde se cruzam os literários da época (não falta Roman Jakobson), figuras do cinema, espiões, sociedades secretas que se baseiam nos poderes da oratória. Este romance de Laurent Binet – jornalista, escritor, músico, professor de Ciência Política – daria um bom filme. Não faltam aliás referências ao cinema e cada uma das partes do livro é localizada numa cidade diferente, como Paris, Bolonha, Ithaca, Veneza, Nápoles.

Numa «sátira insolente e tão divertida como apaixonante sobre o mundo narcísico dos intelectuais, o poder da palavra, as ilusões da literatura», a literatura cruza-se com a linguística, a política e o sexo, numa série de peripécias que raiam o surreal e onde uma das personagens principais dá por si a interrogar-se constantemente se não será antes uma personagem de um romance, o que explicaria o insólito que testemunha.

E agora vou tentar esticar isto para uma recensão de 10 000 caracteres… Ver artigo

A COMCEPT, Comunidade Céptica Portuguesa, é uma «associação de cidadãos independentes, com diferentes formações académicas, cujos objectivos e compromissos passam por promover, em todos os âmbitos da socidade, o uso do pensamento crítico e racional, com apoio no método científico». Diana Barbosa, João Lourenço Monteiro, Leonor Abrantes e Marco Filipe são os quatro autores deste livro publicado pela Contraponto e quatro dos membros fundadores da COMCEPT, formados em áreas tão diversas como Biologia, Genética, Biotecnologia, História e História da Ciência.

Abordando questões globais que têm sido alvo de polémica na actualidade recente, como a adivinhação tão presente nos programas da manhã, a histeria dos químicos e dos organismos geneticamente modificados, tratamentos detox e terapias alternativas, o movimento antivacinação, e com exemplos concretos ocorridos na sociedade portuguesa, os autores dissecam o pouco que há de verdade em muito do que hoje se apregoa num registo claro e acessível, onde não falta uma nota irreverente de humor, sempre com o cuidado de sintetizar as principais ideias no final de cada secção. No final deste «guia de sobrevivência» apresenta-se ainda alguns conselhos práticos de como pensar como um cientista e de como enganar e ser enganado, onde não falta uma receita de como fazer a sua própria pseudociência.

Não se deixe enganar é a resposta necessária aos tempos de desinformação que vivemos, nesta «era da pós-verdade e dos factos alternativos», entre notícias falsas que merecem centenas ou milhares de partilhas, mesmo quando na maioria das vezes o leitor nem se deu ao trabalho de ler o artigo. Conforme ressalva o rótulo da capa «este livro não contém glúten», pelo que é um livro de digestão fácil. Pode sim provocar uma futura indigestão face a certas mentiras e ideias perniciosas («banha da cobra disfarçada de ciência») que nos impingirem no futuro. Ver artigo

Pesquisar:

Subscrição

Artigos recentes

Categorias

- Álbum fotográfico

- Álbum ilustrado

- Banda Desenhada

- Biografia

- Ciência

- Cinema

- Contos

- Crítica

- Desenvolvimento Pessoal

- Ensaio

- Espiritualidade

- Fantasia

- História

- Leitura

- Literatura de Viagens

- Literatura Estrangeira

- Literatura Infantil

- Literatura Juvenil

- Literatura Lusófona

- Literatura Portuguesa

- Música

- Não ficção

- Nobel

- Policial

- Pulitzer

- Queer

- Revista

- Romance histórico

- Sem categoria

- Séries

- Thriller

Arquivo

- Agosto 2025

- Julho 2025

- Junho 2025

- Abril 2025

- Março 2025

- Fevereiro 2025

- Janeiro 2025

- Dezembro 2024

- Novembro 2024

- Outubro 2024

- Setembro 2024

- Agosto 2024

- Julho 2024

- Junho 2024

- Maio 2024

- Abril 2024

- Março 2024

- Fevereiro 2024

- Janeiro 2024

- Dezembro 2023

- Novembro 2023

- Outubro 2023

- Setembro 2023

- Agosto 2023

- Julho 2023

- Junho 2023

- Maio 2023

- Abril 2023

- Março 2023

- Fevereiro 2023

- Janeiro 2023

- Dezembro 2022

- Novembro 2022

- Outubro 2022

- Setembro 2022

- Agosto 2022

- Julho 2022

- Junho 2022

- Maio 2022

- Abril 2022

- Março 2022

- Fevereiro 2022

- Janeiro 2022

- Dezembro 2021

- Novembro 2021

- Outubro 2021

- Setembro 2021

- Agosto 2021

- Julho 2021

- Junho 2021

- Maio 2021

- Abril 2021

- Março 2021

- Fevereiro 2021

- Janeiro 2021

- Dezembro 2020

- Novembro 2020

- Outubro 2020

- Setembro 2020

- Agosto 2020

- Julho 2020

- Junho 2020

- Maio 2020

- Abril 2020

- Março 2020

- Fevereiro 2020

- Janeiro 2020

- Dezembro 2019

- Novembro 2019

- Outubro 2019

- Setembro 2019

- Agosto 2019

- Julho 2019

- Junho 2019

- Maio 2019

- Abril 2019

- Março 2019

- Fevereiro 2019

- Janeiro 2019

- Dezembro 2018

- Novembro 2018

- Outubro 2018

- Setembro 2018

- Agosto 2018

- Julho 2018

- Junho 2018

- Maio 2018

- Abril 2018

- Março 2018

- Fevereiro 2018

- Janeiro 2018

- Dezembro 2017

- Novembro 2017

- Outubro 2017

- Setembro 2017

- Agosto 2017

- Julho 2017

- Junho 2017

- Maio 2017

- Abril 2017

- Março 2017

- Fevereiro 2017

- Janeiro 2017

- Dezembro 2016

- Novembro 2016

- Outubro 2016