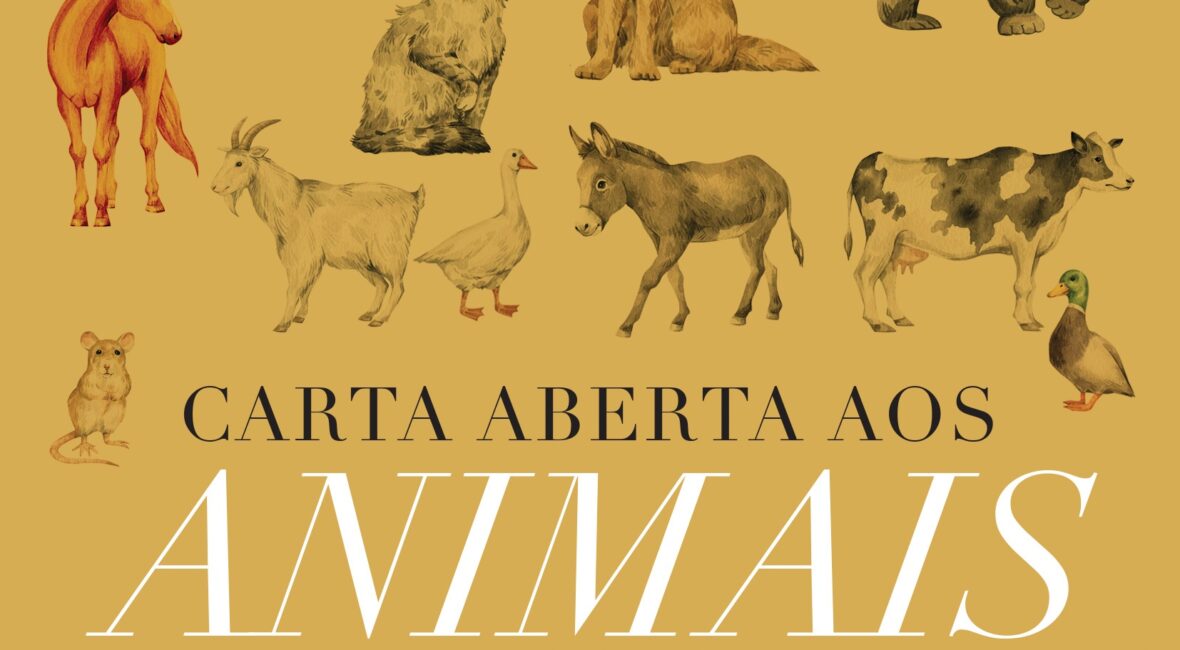

Em miúdo dizia querer ser veterinário quando fosse grande. Depois dizia que queria ser biólogo marinho. Isso passou, mas o fascínio pela vida animal, selvagem, manteve-se (e tive a sorte de viver no Botsuana, um dos países onde mais se filmam documentários sobre a vida selvagem). Ver artigo