Começo a achar que não há livro de Agustina que não seja um quebra-cabeças (entender a expressão de forma livre, isto é, qualquer coisa entre puzzle e dor de cabeça). A escrita agustiniana é um deleite, apesar da sua falta de linearidade mesmo quando se trata de narrar episódios históricos. Nomes de reis que se repetem, tanto que às vezes não sabemos se se fala de D. Pedro, o Cruel ou de D. Pedro, o Justiceiro, datas incertas de casamentos, pelo que nunca se sabe se o casamento de Pedro e Inês foi ou não legítimo, se já se conheciam antes do casamento do rei com D. Constança, as pistas são muitas e aquilo que fica para o leitor adivinhar é imenso. Fica deste livro a sensação de que muito mais importante do que os episódios do amor vivido entre D. Pedro e D. Inês de Castro é aquilo que se pode supor e ficcionar. Aliás de D. Inês ficamos sem saber nada, pois ela permanece na sua natureza de mulher medievalista – o renascimento veio pouco depois: enigmática, sem voz, presença apagada mas ainda assim móbil de paixões humanas e de rancores. Ver artigo

Comprei os quatro volumes de uma vez há meses, emprestei, ouvi relatos de que não conseguiam parar a leitura por muito grande que fosse a azáfama do dia-a-dia, continuei a deixá-los na prateleira, olhei-os com frequência, continuei a preteri-los por outros mais urgentes. Li finalmente nestes últimos 3 dias o primeiro volume da tetralogia. Claro que depois de já se ter lido e ouvido falar tanto de um livro que vários amigos estavam a ler, aliás, a devorar, sinto que não adianta dizer muito. Mas aqui vai: esta história da menina de oito ou nove anos de seu nome Elena começou primeiro por me surpreender. Não esperava a narrativa de uma infância passada nesse bairro popular de Nápoles onde a violência é usual e estas várias famílias organizadas ao estilo medieval por ofícios se aliam e desunem por incidentes extrapolados, quase como se assistíssemos às tricas de várias famílias da Camorra. Depois de um prólogo enigmático, que anuncia o que se segue nos próximos livros, a história é uma longa reminiscência, relembrada a partir do fim de uma vida, narra o início da amizade de duas crianças desse bairro, Elena e Lila, e acompanha a sua infância e depois a juventude, até aos 16 anos, terminando com o casamento de uma delas. Se bem que Lila começa por se revelar como a maria-rapaz e de espírito indomável, enquanto Elena é mais inocente e discreta, a natureza díspar desta amizade, onde por vezes os interesses de cada uma estão em conflito, revela como a união dos contrários faz a força e como cada uma das jovens pode beber da natureza da outra para se tornar mais forte e vingar na vida. Elena Greco, como o nome de certa forma indica, de alguma forma, vai ser a miúda do bairro que tem a oportunidade de prosseguir estudos, pois é tão inteligente (ou quase) como Lila, mas é ela que tem a oportunidade de prosseguir os estudos, nomeadamente os de cultura clássica, como o grego e o latim. No início, Elena parece admirar cegamente a amiga mas, na verdade, há quase uma paixão de Elena por Lila, que vê em si um modelo, primeiro, mas indicia-se também uma amizade de natureza estranha que raia a possessividade de um jovem amor, até à cena em que Elena vê Lila nua e que nos é descrita com certos laivos sáficos (corrijam-me se estou enganado!). Se de início há esse seguimento cedo da amiga, e qual delas será afinal a Amiga Genial, Elena depois procura demarcar-se mais claramente de Lila, numa rivalidade inofensiva, mas que lhe serve de ímpeto, conforme nos aproximamos do final do livro, para fazer carreira nas letras e escapar àquele bairro que começa a observar de forma cada vez mais desencantada, à medida que no princípio do fim do livro sentimos como as duas seguem caminhos cada vez mais divergentes. A escrita é ligeira, límpida, despida de grandes floreados, mas com momentos de maior aprimoramento e enlevo, com frases curtas incisivas, e daí que o ritmo de leitura que imprime seja vertiginoso, mesmo que me pareça que a história a certa altura se irá começar a arrastar um pouco. Note-se, nesta passagem emblemática, que parece descrever o próprio estilo de escrita da autora Elena Ferrante, que tão discutido tem sido, como o estilo de escrita de Elena parece ser tomado a partir do de Lila: «ela exprimia-se através de frases tão bem construídas (…) mas – além disso – não deixava qualquer sinal de falta de naturalidade, não se sentia o artifício da palavra escrita. Eu lia, e ao mesmo tempo via-a e ouvia-a. A sua voz era como um fluxo que me arrebatava e me fascinava como quando conversávamos uma com a outra, no entanto estava perfeitamente depurada das escórias da linguagem coloquial (…).» (pág. 179). No final deste primeiro volume temos ainda a confirmação do que se sentia desde o início, que é uma narradora madura, agora uma mulher, a recontar a sua vida, a sua formação, o desabrochar da sua identidade, estreitamente ligada à da amiga. Ver artigo

Esta é a história de uma típica família disfuncional norte-americana, os quatro irmãos Plumb: Melody, Jack, Leo e Bea. Ver artigo

Depois de ter adorado Os Interessantes chegou a vez de ler esta obra que foi publicada em seguida. O registo é completamente outro e a leitura torna-se extremamente aprazível devido ao humor e à ironia da autora, capaz de arrancar um sorriso mordaz enquanto vamos virando as páginas num ápice, completamente envolvidos na história. Joan Castleman está a trinta e cinco mil pés de altitude a acompanhar o marido que se prepara para receber o Prémio de Helsínquia – uma clara alusão ao Nobel – quando decide finalmente divorciar-se do marido. Num jogo de alternância entre esse momento decisivo em que Joe se prepara para receber o prémio que é o culminar da sua carreira de escritor e o passado do que foi a sua vida em comum, desde o momento em que Joan o conheceu nas aulas de escrita criativa, em 1956, a autora tece um retrato de um casal que vive com um segredo – as pistas estão lá desde o início, pelo menos eu sempre senti que havia algo sob a superfície –, em que uma mulher, como tantas outras na História da Humanidade ou, melhor dizendo, da Mulher, se anula em prol do marido, de forma a lhe garantir o conforto e até mesmo o sustento para que ele se possa lançar na sua almejada carreira de escritor: Ver artigo

Escrevi há tempos sobre Cartas da Guerra, de António Lobo Antunes, e foi curioso como apesar de na altura ter comentado que essa leitura não me agradou particularmente acabou por ser bastante útil para aquilo que me decidi a fazer. Já tinha ligo algumas obras do autor anteriores a O meu nome é legião e Arquipélago da Insónia mas foi a partir destas que comecei a ler a sua obra, à medida que saía um novo romance. Contudo com o Cartas da Guerra decidi-me, dizia, a ler a obra toda do autor à medida que foi sendo publicada e, naturalmente, escrita. Comecei assim com Memória de Elefante e se bem que ao início a leitura custou-me um pouco acabou por fazer sentido no fim e, mais uma vez, graças às cartas que o autor publicou. Ver artigo

Este último romance a ser traduzido pela D. Quixote do autor húngaro Sándor Márai é uma história mais complexa do que aquilo que se pode julgar quando o iniciamos. Um alto funcionário ministerial, de quarenta e cinco anos, encontra-se no seu gabinete a reflectir no comunicado que acabou de escrever e que será emitido, sem que seja dito claramente de que se trata, ainda que haja diversas referências muito claras a uma guerra que pode terminar quando ele já for velho, quando uma bela mulher o procura, exigindo falar com o «senhor conselheiro». O homem fica perplexo quando vê a jovem de vinte anos que é uma cópia de alguém que morreu há cinco anos, como que o doppelgänger de uma outra mulher que há cinco anos entrou naquele mesmo gabinete pedindo-lhe que ele morresse com ela. Claro que Aino Laine não pode (?) suspeitar da confusão do seu interlocutor que tenta disfarçar a surpresa, num diálogo que se por um lado começa por assumir que esta jovem é apenas a outra que voltou, ou alguém que lhe tenta pregar uma partida, acaba depois por dar mais credibilidade à veracidade e unicidade desta jovem, apesar do seu nome retirado de uma obra épica e mítica, a Kalevala. Por outro lado, apesar de ser a sua corrente de consciência que nos conduz pelo romance, onde a terceira pessoa do narrador muitas vezes se confunde com os pensamentos da personagem, este alto funcionário nunca aparece designado pelo nome, da mesma forma que ele «Realmente não conhece o seu verdadeiro rosto. Atrás da mímica facial disciplinada e oficial do senhor com cabelo grisalho imagina uma cara infantil. Ele apenas conhece, vagamente, a cara desse miúdo, da mesma forma como recordamos o rosto macio de uma criança já falecida.» (pág. 13). Ver artigo

Escreve George Steiner que Ver artigo

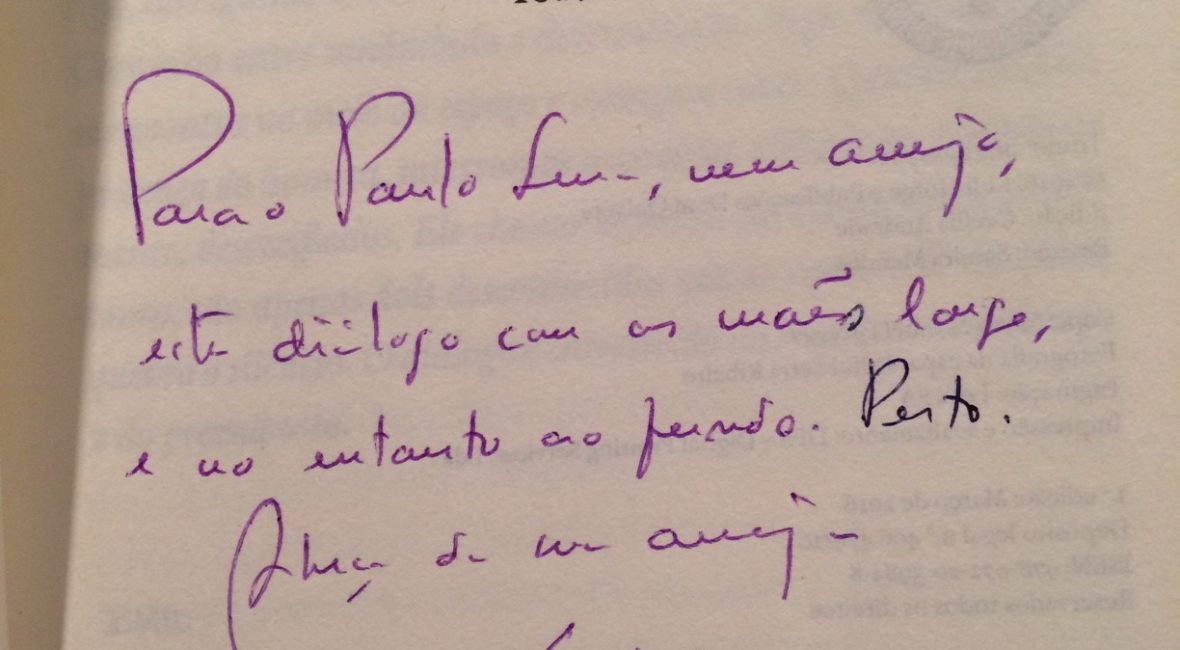

É o primeiro livro que leio deste senhor mas não será certamente o último. Numa escrita fluída, mas complexa, que nos leva em parágrafos que se estendem por páginas, em que a corrente de consciência de Franz Ritter alterna entre o presente, e a solidão e melancolia do seu apartamento, e o passado, mais concretamente a memória de Sarah, o autor revela um domínio exímio do Oriente, tanto do histórico e romanceado como do actual e brutal, da música e da literatura. Mathis Enard viveu aliás no Oriente, estudou persa e árabe, e leu trabalhos de orientalistas, eruditos, literários e musicólogos. Não é uma literatura ligeira ou passível de ser feita num ápice mas é claramente viciante, especialmente pelo tom melífluo, por vezes com alguma autocomiseração, deste intelectual menino da mamã, um «monstro pálido e míope», que se perde quase doentiamente na memória de uma Sarah inalcançável – «regressemos a Sarah e à memória, já que tão inevitáveis são uma como a outra» – enquanto encara também as noites insones – os capítulos, à excepção do primeiro, são designados com horas como «23h10» – e uma certa angústia face a uma doença recentemente diagnosticada. Acho particularmente relevante a forma como este homem se sente fascinado por uma mulher, como muitos outros homens em muitos outros romances, mas aqui, apesar do inegável desejo, é quase inédito, diria eu, a admiração de Franz Ritter pela intelectualidade de Sarah, pela sua paixão pela cultura e pelo seu saber inesgotável. Ver artigo

Este pequeno texto (44 págs.) inédito de Lídia Jorge foi criado para a Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) e não é um livro fácil de encontrar – parece-me aliás que não se encontra mesmo à venda. Conta a história de dois migrantes, um homem e uma mulher, um imigrante e uma emigrante de origens geográficas diversas, que se encontram junto a um aeroporto. Ver artigo

Pesquisar:

Subscrição

Artigos recentes

Categorias

- Álbum fotográfico

- Álbum ilustrado

- Banda Desenhada

- Biografia

- Ciência

- Cinema

- Contos

- Crítica

- Desenvolvimento Pessoal

- Ensaio

- Espiritualidade

- Fantasia

- História

- Leitura

- Literatura de Viagens

- Literatura Estrangeira

- Literatura Infantil

- Literatura Juvenil

- Literatura Lusófona

- Literatura Portuguesa

- Música

- Não ficção

- Nobel

- Policial

- Pulitzer

- Queer

- Revista

- Romance histórico

- Sem categoria

- Séries

- Thriller

Arquivo

- Agosto 2025

- Julho 2025

- Junho 2025

- Abril 2025

- Março 2025

- Fevereiro 2025

- Janeiro 2025

- Dezembro 2024

- Novembro 2024

- Outubro 2024

- Setembro 2024

- Agosto 2024

- Julho 2024

- Junho 2024

- Maio 2024

- Abril 2024

- Março 2024

- Fevereiro 2024

- Janeiro 2024

- Dezembro 2023

- Novembro 2023

- Outubro 2023

- Setembro 2023

- Agosto 2023

- Julho 2023

- Junho 2023

- Maio 2023

- Abril 2023

- Março 2023

- Fevereiro 2023

- Janeiro 2023

- Dezembro 2022

- Novembro 2022

- Outubro 2022

- Setembro 2022

- Agosto 2022

- Julho 2022

- Junho 2022

- Maio 2022

- Abril 2022

- Março 2022

- Fevereiro 2022

- Janeiro 2022

- Dezembro 2021

- Novembro 2021

- Outubro 2021

- Setembro 2021

- Agosto 2021

- Julho 2021

- Junho 2021

- Maio 2021

- Abril 2021

- Março 2021

- Fevereiro 2021

- Janeiro 2021

- Dezembro 2020

- Novembro 2020

- Outubro 2020

- Setembro 2020

- Agosto 2020

- Julho 2020

- Junho 2020

- Maio 2020

- Abril 2020

- Março 2020

- Fevereiro 2020

- Janeiro 2020

- Dezembro 2019

- Novembro 2019

- Outubro 2019

- Setembro 2019

- Agosto 2019

- Julho 2019

- Junho 2019

- Maio 2019

- Abril 2019

- Março 2019

- Fevereiro 2019

- Janeiro 2019

- Dezembro 2018

- Novembro 2018

- Outubro 2018

- Setembro 2018

- Agosto 2018

- Julho 2018

- Junho 2018

- Maio 2018

- Abril 2018

- Março 2018

- Fevereiro 2018

- Janeiro 2018

- Dezembro 2017

- Novembro 2017

- Outubro 2017

- Setembro 2017

- Agosto 2017

- Julho 2017

- Junho 2017

- Maio 2017

- Abril 2017

- Março 2017

- Fevereiro 2017

- Janeiro 2017

- Dezembro 2016

- Novembro 2016

- Outubro 2016