O movimento new age e a literatura de auto-ajuda foram substituídos nas duas últimas décadas por uma nova indústria da felicidade e do desenvolvimento pessoal, avaliada em mais de 4 biliões de dólares, que abrange uma ampla gama de serviços e produtos, como a autoajuda, o coaching, o mindfulness, cursos de inteligência emocional, aconselhamento psicológico positivo, medicação que potencia boa disposição, aplicações para o telemóvel, livros de auto-ajuda. A felicidade é hoje um indicador de progresso nacional, social e político. Devo confessar que considerei urgente a leitura de A Ditadura da Felicidade, de Edgar Cabanas e Eva Illouz, publicado pela Temas E Debates, não por ser um descrente da literatura que vende a felicidade como um produto (que não é novo, mas que se vende agora como legítimo – cientificamente comprovado – e premente), mas justamente por ser um curioso.

A dimensão e o impacto da investigação académica sobre a felicidade e temas afins, como emoções positivas ou bem-estar, decuplicou, envolvendo a psicologia mas também áreas como a saúde, a economia, a educação, a gestão. Conceitos que antes eram vistos com desconfiança ou como charlatanice, e que continuam a padecer da «falta de um núcleo de conhecimento rigoroso e comum», são agora relançados num novo embrulho compósito, numa «mistura mal corroborada e eclética de fontes heterogéneas», de psicanálise, religião, behaviourismo, medicina, neurociência, ocultimos, etc. (p. 43).

A felicidade é hoje um indicador de progresso nacional, social e político. E é vendida como «o mais valoroso investimento pessoal a fazer» (p. 183), pois pessoas mais felizes significa que são mais saudáveis, mais produtivos, melhores cidadãos. As sociedades modernas proporcionam aos seus cidadãos maior auto-consciência, mais liberdade, mais oportunidades de escolha e de seguirem os seus sonhos. Mas todos os anos há milhões de pessoas que recorrem a terapias, serviços e produtos da psicologia positiva, pois, como este livro demonstra, a psicologia positiva criou um círculo vicioso: «Há sempre uma dieta a seguir, um vício a largar, um hábito mais saudável a adquirir, (…) uma falha a corrigir» (p. 216). E as panaceias que se vendem não resolvem os problemas, antes os agravam, pois geram uma frustração constante; culpabilizam o eu por não ser feliz, uma vez que todas as ferramentas estão em si próprio; criam uma necessidade de autovigilância permanente para não termos pensamentos negativos que nos tornam infelizes; dão novas vestes ao individualismo neoliberal, gerando maior egotismo e auto-absorção (basta fazer um passeio pelas redes sociais em que a maior parte dos jovens influenciadores parecem extáticos de felicidade). Mais flagrante ainda é a análise de como a psicologia positiva se tornou uma forma de controlo social, pois desvia o foco das condições em que o cidadão vive, especialmente no contexto empresarial que faz livre uso destes serviços, com a pretensão de facilitar a adaptação eficaz dos trabalhadores a uma cultura neoliberal e a enganadora justificação de reduzir o stresse, que é criado, justamente, pelo actual espírito empresarial.

Edgar Cabanas é doutorado em Psicologia pela Universidade Autónoma de Madrid, professor na Universidade Camilo José Cela, em Madrid, e investigador associado no Max Planck Institute for Human Development, em Berlim.

Eva Illouz é professora de Sociologia e Antropologia na Hebrew University of Jerusalem e na École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris, colunista do diário israelita Haaretz e autora de diversos livros. Em 2018, recebeu o prémio EMET, o maior galardão científico de Israel, e foi condecorada com a Legião de Honra de França. Ver artigo

Espinosa viveu num tempo em que a crença religiosa era lei (vigorava a Inquisição) e qualquer pensamento desviante condenava um livre pensador à prisão ou à morte. Contudo, apesar do risco constante, manteve-se leal ao seu próprio pensamento filosófico e concebeu uma noção inovadora de Deus que ultrapassava a crença religiosa imposta.

O Milagre Espinosa – Uma filosofia para iluminar a nossa vida bestseller vendeu mais de 300 mil exemplares em França, foi publicado em Portugal pela Quetzal e narra-nos a vida e obra de Espinosa. Narra-nos, porque apesar de este livro de Frédéric Lenoir não ser ficção, conta-nos a história de Baruch de Espinosa de um jeito claro e envolvente. Note-se, por exemplo, como o autor designa o filósofo pelo seu primeiro nome, Baruch, nomeadamente na primeira parte do livro, quando fala de Espinosa ainda antes da sua obra ser publicada e o seu pensamento começar a circular pela Europa. Oscila-se assim, aparentemente, entre os nomes Baruch e Espinosa conforme o narrador (porque o autor assume-se sempre na primeira pessoa e partilha o seu próprio pensamento) se refere à pessoa ou ao filósofo.

Os antepassados de Espinosa foram, provavelmente, judeus espanhóis expulsos em 1492 e que se refugiaram em Portugal, mas que novamente partem em busca de asilo para as Províncias Unidas dos Países Baixos (Holanda).

«De uma educação religiosa dogmática e rigorista, assente no medo e na esperança, que abandona a partir do final da adolescência, passa, de maneira apaixonada, para uma busca livre pela verdade e pela verdadeira felicidade, assente apenas na razão.» (p. 32)

Com 23 anos, tendo perdido quase toda a família e sobrevivido a uma possível tentativa de assassinato, Espinosa renuncia à publicação de alguns dos seus livros ou passa a publicá-los sob pseudónimo, contudo o seu pensamento é inconfundível, pelo que isso pouco adianta. Os anciãos da sinagoga de Amesterdão decretam um herem, um acto radical e raro, banindo o filósofo holandês da comunidade.

«Com a ajuda do julgamento dos santos e dos anjos, excluímos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch de Espinosa, (…) em presença dos nossos livros sagrados e dos seiscentos e treze mandamentos que neles estão contidos. (…) Que o Pai Eterno inflame contra esse homem toda a Sua ira e faça cair sobre ele todos os males mencionados no livro da Lei: que o seu nome seja apagado deste mundo para todo o sempre» (p. 39)

A sua obra Ética, publicada um ano depois da sua morte, foi condenada e catalogada no livro negro da Igreja Católica. Mas o pensamento e o nome de Espinosa mantiveram-se vivos e a sua filosofia é agora recuperada neste livro, a uma nova luz, de modo a iluminar a nossa vida e nos ajudar a viver melhor. Pode até parecer um livro de desenvolvimento pessoal (vulgo auto-ajuda), não fosse estar assente numa leitura crítica atenta e pertinente das obras de um dos grandes filósofos. Criador da etologia ao propôr uma ética «conducente a uma vida boa e feliz, a qual assentará numa metafísica, ou seja, numa conceção de Deus e do mundo» (p. 109), rompeu com a herança judaico-cristã que «circunscreve Deus a uma só definição» (p. 119) e foi pioneiro na defesa de uma leitura histórica e crítica da Bíblia.

São muitas as passagens deste livro que gostaria de evocar, mas para terminar fica uma passagem bastante actual (e um pouco extensa) em que Lenoir consegue revivificar o pensamento de Espinosa, falecido em 1677, e transpô-lo para o nosso tempo: «Todo o pensamento de Espinosa assenta nesta ideia, que defende que um indivíduo estará tanto mais em harmonia com os outros quanto melhor estiver consigo mesmo. Ou seja, as nossas democracias serão tanto mais sólidas, vigorosas e vivas quanto mais os indivíduos que as compõem forem capazes de dominar as suas paixões tristes – o medo, a ira, o ressentimento, a inveja, etc. – e de pautar a existência pelos princípios da razão. Mesmo se não o diz de forma explícita, também se percebe que está subjacente a ideia de que os cidadãos, mais movidos pelas emoções do que pela razão, podem eleger ditadores ou demagogos.» (p. 98) Ver artigo

Melhor livro do ano pelo New York Times e a National Public Radio. Vencedor do LA Times Book Prize, Stonewall Book Award e Andrew Carnegie Medal. Finalista do Pulitzer Prize e do National Book Award.

Já referi antes que por vezes me incomoda quando os livros são demasiado etiquetados, todavia este romance, publicado pela ASA, e que está a ser adaptado para televisão, é para mim um dos livros do ano e aborda um tema que eu estranhava não ter sido ainda devidamente tratado num romance. Temos o filme Filadélfia, ou a série Um Coração Normal, podemos até lembrar-nos do escritor que se suicida em As Horas, de Michael Cunningham, mas não havia nenhum romance, ainda mais de grande fôlego, que abordasse a epidemia da SIDA nos anos 80 nos Estados Unidos da América.

Em Novembro de 1985, um grupo de amigos fazem uma festa em Chicago que é, na verdade, um funeral, enquanto a “verdadeira” missa fúnebre decorre a quilómetros dali, assistida apenas pela família. Nico, um jovem belo, promissor, querido por todos, morreu. A sua irmã Fiona vira as costas à família, da mesma forma que os seus pais, que agora o choram, expulsaram em tempos Nico de casa quando souberam da sua homossexualidade. Nos meses seguintes, decorre uma espécie de jogo, quase como num mistério policial, em que nunca se sabe quem vai morrer a seguir, enquanto o grupo de amigos de Yale Tishman vai sendo dizimado.

(…) Ver artigo

Já saiu o segundo volume da tetralogia José e os seus irmãos, iniciado em As Histórias de Jaacob. Publicado pela Dom Quixote e traduzido directamente do alemão, numa excelente tradução da professora Gilda Lopes Encarnação.

José tem agora dezassete anos e «aos olhos de todos os que o contemplavam, era o rapaz mais belo entre as criaturas de Deus» (p. 9). Continua a ser invejado pelos seus 10 irmãos, mas aquilo que primeiro era ódio, por ser manifesta a predilecção do patriarca Jaacob por José, o único que aliás beneficia de um tutor, começa a transformar-se em temor, conforme se apercebem que, além da sua beleza, José é também inteligente e eloquente, capaz de seduzir, de enfeitiçar.

«É que este menino é esperto como as cobras e manso como as pombas, como todos nós deveríamos, no fundo, ser. Malicioso na inocência e inocente na malícia, de modo que a inocência se torna perigosa e a malícia sagrada – eis as marcas iniludíveis de quem foi abençoado pelo Senhor, e contra elas nada há a fazer, mesmo que o desejássemos, o que nunca sucede, porquanto nelas se adivinha a presença de Deus.» (p. 142)

(…)

Uma obra magistral, polifónica, como uma sinfonia que recupera um tema aqui e ali, enquanto se desenrola a história da queda de José, ao tornar-se escravo, e da sua ascensão a senhor do Egipto. Considerada pelo autor a sua magnum opus, esta recriação da história bíblica de José foi concebida em quatro partes, sendo as próximas a publicar José no Egito e José, o Provedor, e mal podemos esperar pela continuação desta história mítica. Ver artigo

Um livro que se compõe de 13 histórias, o que atendendo ao epílogo do autor pode até não ser uma coincidência, pois, como se anuncia na contracapa, a Morte é o denominador comum destas micronarrativas (para simplificar toda a simbologia do 13, limito-me a referir que a carta XIII do Tarot é a Morte). Refere ainda a contracapa do livro que todos os protagonistas «infames» destas histórias «estão condenados a um único desenlace, sem redenção possível nem lugar no paraíso». Permitimo-nos discordar, como se lerá mais adiante, pois nem todos os contos são de facto sobre a morte e alguns deles interligam-se de forma magistral.

Jaume Cabré, um dos mais premiados escritores europeus da actualidade, nascido em Barcelona em 1947, autor de guiões cinematográficos e televisivos, declara numa nota final ao livro que por vezes no meio da escrita de um romance escreve um conto, «como quem para descansar atraca numa ilha desconhecida» (p. 243), impelido pelo projecto narrativo em curso ou justamente para dele se afastar, como quem procura nova perspectiva. Os 13 contos são relativamente breves, à excepção de «Os homens não choram» e «Ponto de Fuga». Não sei se é por isso mesmo que é com este conto que abre o livro, mas «Os homens não choram» é uma das histórias a destacar. É essa verdade universal que o pai profere ao seu filho quando o deixa num orfanato, poucos dias depois de a sua mãe se ter suicidado, prometendo que o visitará no domingo. Mas o pai nunca vem. E o protagonista desta narrativa opressiva e desesperançada, um rapaz sem nome, terá de aprender a conviver com os outros jovens, cada um com as suas taras e problemas, enquanto tem de evitar o Henricus, que gosta de os tocar e apalpar, a frieza distante das freiras que vogam como pássaros. E este rapaz sem nome, apenas conhecido como «Tu» vive de tal forma imerso na penumbra que congemina, como salvação, o plano de matar Henricus com outros 3 amigos, para que não acabe por ser sodomizado como aconteceu com Tomàs. A narrativa oscila entre um eu e um ele, como se Tu se tivesse dissociado em dois, como estratégia de sobrevivência à vida no orfanato até ao dia em que atinge a maioridade e sai. Apenas para se deixar enredar numa nova prisão, quando assolado por um desejo de vingança Tu acaba por matar. Apenas para voltar a matar.

No último conto do livro, «O Ebro», acontece o inverso. Numa viagem de carro, dá-se um diálogo desencontrado entre pai e filho, ao longo de 11 páginas. Enquanto o filho interpela e conversa directamente com o pai, procurando atender às suas necessidades imediatas, como urinar, mantê-lo confortável, comprar-lhe os croissants de que gosta pois sabe que o pai é guloso, mostrando-se sempre solícito e paciente, o pai discorre num discurso ininterrupto que evidencia claramente que está preso aos acontecimentos que viveu na batalha do Ebro (deduzimos nós pelo título do conto) que recorda de forma tão vívida que teme o aparecimento do Sargento Mayo para lhe dar um tiro, apesar de ele ter morrido à sua frente nas margens do Ebro, possivelmente às suas mãos. Cedo compreenderemos que, a fechar o livro, temos agora um filho a deixar o pai num lar. Embora o pai não chegue a viver um dia nessa nova casa, pois morre às mãos do monstro do Paraíso, o mesmo pedófilo que assassinou 5 crianças no conto «Paraíso», pois foi ele o juiz que condenara o criminoso a prisão perpétua: «Naquele momento, não teve discernimento suficiente para se perguntar por que motivo as histórias da vida acabam sempre com a morte, como se não houvesse mais nenhum final possível para todas as coisas.» (p. 242)

Todas as restantes histórias são igualmente atravessadas pela temática da morte, mas sempre de forma violenta. Praticada como vingança, ou como um negócio, no caso de assassinos a soldo, ou ainda como acto de criação, como é o caso do protagonista de «As mãos de Mauk» que leva mais longe o acto de criar e aniquilar as personagens das suas histórias: «se ele era o deus que governava as personagens que criava, porque não podia ser o deus das pessoas que o cercavam? Quando escreveu a história do jardim zoológico, não decidiu só porque sim que Irene devia morrer? Decidiu-o porque sim, não por uma qualquer razão narrativa. Escreveu aquilo e Irene palmou, sem sequer ter o direito de reclamar, porque eu sou Deus.» (p. 210)

Escreve o autor, voltando ao epílogo, que nesta colectânea, publicada pela Tinta-da-china, há contos resgatados à gaveta, outros já publicados em antologias, mas há ainda uns quantos que nasceram quando trabalhava na actual compilação: «A dinâmica do livro em construção desperta em mim o desejo de contar novas histórias que, sem grandes melindres, se colocam lado a lado com outras narrativas que esperavam há anos pela oportunidade de enfiarem o nariz de fora.» (p. 245) Parece ser esse o caso destas histórias que ressaltam e quase se impõem como narrativas autónomas numa galeria de personagens «sem redenção possível nem lugar no paraíso». Contudo esse paraíso parece ser vislumbrado em alguns dos contos, a começar por «Claudi» onde um homem entra num quadro como quem muda para outra dimensão – quadro esse que volta a surgir em «Nunc dimittis» e depois em «Ponto de Fuga» –, onde o tempo se esvanece, não há sentimentos nem obrigações, e se vive uma imensa liberdade, caminhando rumo ao sol nascente pela mão de uma camponesa. Ver artigo

Muhsin Al-Ramli nasceu em 1967, numa aldeia do norte do Iraque. É romancista, poeta, dramaturgo, académico e tradutor. Os Jardins do Presidente, publicado pela Topseller, entrou na longlist do International Prize for Arabic Fiction, conhecido como o «Booker árabe». Vive em Madrid desde 1995.

«Um romance extraordinário passado no Iraque de Saddam Hussein, que traz à memória Cem Anos de Solidão e O Menino de Cabul»… Com esta frase intenta-se seduzir o leitor a entrar neste mundo fabuloso que, de início, evoca realmente a atmosfera de Macondo ou o imaginário do realismo mágico latino-americano: veja-se, por exemplo, o caso de Isma’il que em rapaz cortou a língua de um bode e desde então perde a voz, até que anos depois as palavras que lhe saem num grito coincidem com o momento em que «reza a história antiga, (…) uma estranha massa amorfa com um corpo gigante e uma cabeça minúscula chamada América atravessou os mares e ocupou um país chamado Iraque» (p. 8)

A primeira frase do romance é, aliás, tão emblemática como o início da obra-prima de García Márquez: «Num país onde não havia bananas, ao terceiro dia do Ramadão, a aldeia deparou-se, ao acordar, com nove caixas de bananas, cada qual contendo a cabeça degolada de um dos seus filhos.» (p. 7). Todavia Os Jardins do Presidente, de Muhsin Al-Ramli, é uma narrativa que rapidamente se distancia de tudo e ganha vida própria.

Tariq, Abdullah Kafka e Ibrahim nascem em 1959, em meses seguidos, e desde logo se tornam inseparáveis. Até que a guerra contra o Irão deflagra (e dura 8 anos), e Abdullah é preso pelas forças iranianas em 1982. Em 1990, o Iraque invade o Kuwait. A guerra torna-se o estado natural das coisas e «quanto mais se adentravam no deserto (…) mais mergulhavam na guerra» (p. 59). Em 1991, as forças aliadas desencadeiam o ataque terrestre a partir das areias da Arábia Saudita:

«O deserto, que se vira abandonado durante séculos, foi transformado num mar de ferro e fogo. O cenário era nada menos que apocalíptico, demonstrando o poder que aquela pequena criatura, o homem, conseguira alcançar, capaz de transformar a face da natureza de forma aterradora e esmagadora.» (p. 62)

Nas primeiras 200 páginas temos uma narrativa intrincada repletos horrores da guerra, mas sobretudo de histórias que se cruzam. Todas as personagens têm a sua história, sempre contada na primeira pessoa, como é o caso de Ibrahim que procura deixar o seu legado à sua filha Qisma (significa destino), vendo-a como a extensão natural da sua história. O romance passa depois a uma segunda parte, no que parece uma estrutura desarmoniosa, mas conforme prosseguimos percebemos como se fecha o círculo deste mundo, tanto que o penúltimo capítulo é um eco do primeiro, voltando à frase de abertura do romance. É quando Ibrahim se muda para a cidade de Bagdad que o romance ganha outro fôlego. Como funcionário nos jardins de um dos vários palácios do Presidente, Ibrahim é supervisionado por Sa’ad, que ao longo de várias páginas, descreve a opulência dos “palácios do povo”, em descrições hiperbólicas ao estilo dos contos das Mil e Uma Noites. A única vez em que Ibrahim avista o Presidente no jardim é justamente quando ele assassina um músico emblemático do país. O próprio nome de Saddam Hussein, ao jeito do realismo mágico, nunca é mencionado; quando Qisma dá o nome do líder ao filho, Ibrahim recusa-se terminantemente a chamá-lo pelo nome.

Ibrahim é depois promovido de jardineiro a coveiro, enterrando milhares de corpos sem nome, «vítimas de um reinado impiedoso de terror», nos jardins do Presidente… Ver artigo

A propósito da atribuição hoje do Prémio José Saramago, lembrei-me de publicar esta recensão, ainda que extensa, publicada recentemente na Colóquio Letras Ver artigo

Elena Varvello nasceu em Turim, em 1971. Publicou poesia e venceu os prémios Settembrini e Bagutta com o seu primeiro romance, publicado em 2011. A Vida Feliz publicado em 2016, venceu o English Pen Award, e foi agora traduzido e publicado pela Quetzal. Como se anuncia numa citação retirada do The Independent – «Vire a página Ferrante, há uma nova Elena na cidade» –, este romance não pretende de todo copiar esse modelo. O que se afigurava um romance de formação, cuja acção ocorre no Verão de 1978, decisivo na vida de Elia Furenti, sobre a sua juventude, a sua amizade com Stefano, a paixão pela mãe do amigo (uma bela mulher de 36 anos com má reputação em Ponte), rapidamente toma contornos de um thriller de Hitchcock ou de uma narrativa de Daphne du Maurier e dá lugar a mais de 200 páginas de tensão permanente, numa linguagem escorreita e concisa, em que os capítulos alternam entre a perspectiva do jovem Elia e a sua reconstrução, 30 anos depois, do que aconteceu nesse Verão.

«O vale estreito, uma mina de pirite abandonada, um rio serpenteante, cascatas, uma velha ponte de pedra numa garganta, outra dois caminhos acima dos rápidos do rio e bosques em toda a volta.» (p. 17)

Nesta aldeia isolada e idílica, um rapazinho surge assassinado numa mina abandonada. A jovem que trabalha na casa ao lado da de Elia desaparece no bosque. O pai é despedido de uma fábrica em falência e começa a evidenciar um comportamento estranho, os primeiros sinais de uma doença mental: «As coisas que amaste desaparecem no escuro. / Chegaste aonde estás. É o que te aconteceu, e não há forma de explicar isto.» (pág. 180)

Elia rapidamente lê os sinais, num gradual despojamento da sua própria inocência, enquanto a mãe continua em negação dos pecados do pai: «Durante aquele verão, cada um de nós os três manteve para si qualquer coisa, os seus segredos» (p. 53)

Um romance de cortar a respiração que se quer ler de um fôlego. Ver artigo

Um dos nomes maiores da literatura, Herman Hesse venceu o Prémio Nobel de Literatura em 1946 e assinala-se em 2019 o centenário da primeira das grandes obras do autor alemão, com este livro agora reeditado pela Dom Quixote.

Um romance de formação, onde se dá a conhecer a infância e juventude de Emil Sinclair, ao jeito de romances como Retrato do Artista quando Jovem, de James Joyce, As perturbações do Jovem Torless, de Robert Musil, ou Werther, de Goethe. Contudo, a narrativa de vida deste jovem burguês vai mais longe, conforme a sua existência é abalada pela ameaça de um jovem malfeitor, que o quer extorquir e manipular, e a sua alma é devassada por um conflito interno entre o mundo da ilusão – isto é, o real – e o mundo real – o da verdade espiritual. Irremediavelmente desadaptado da vida familiar, do conforto burguês, e cheio de perguntas, o nosso herói é salvo pela amizade de um novo aluno na sua escola de Latim, que se torna uma constante na sua vida, como um mentor, mesmo quando se separam por alguns anos. Max Demian tem um pensamento profundo e revolucionário, capaz de contestar as verdades mais inabaláveis, como a marca de Caim ser não um sinal físico mas uma qualidade espiritual que o distinguia e lhe conferia uma superioridade sobre os homens. Max Demian tem essa marca e é por a distinguir em Sinclair que se aproxima dele. E não é por acaso que o nome de Demian, sempre descrito de forma misteriosa, como um ser intemporal, pode ser lido como um sinónimo de Demónio, da mesma forma que a sua mãe se chama Eva. Quando na sua juventude Sinclair se torna um frequentador de tabernas e um alcoólico, numa orgia destruidora do ser, ainda que, curiosamente, mantenha a sua castidade intacta ao longo de todo o livro, o herói condensa em si a dualidade do ser humano mas também a crise de valores advinda da Primeira Guerra Mundial e o prenúncio de uma nova guerra que deflagra no final do romance. Ver artigo

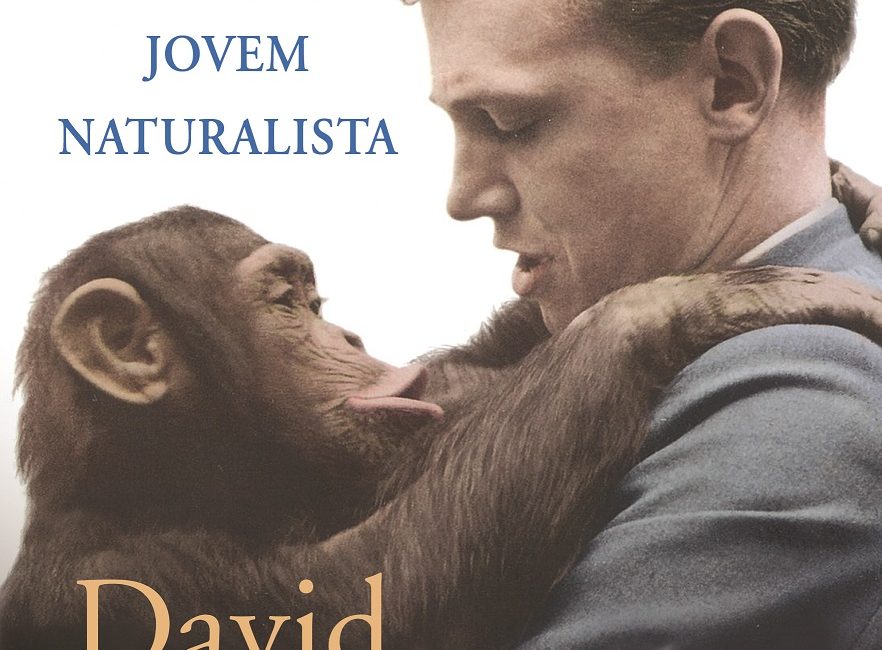

Diário de viagens, ensaio antropológico e registo zoológico, onde não faltam fotos, as Aventuras de um Jovem Naturalista – As Expedições Zoológicas são contadas em 448 páginas de puro deleite, neste livro publicado pela Temas e Debates. David Attenborough está na sua sétima década de carreira televisiva e é uma voz inconfundível que acompanhou muitos de nós desde a tenra infância em que às manhãs de domingo de desenhos animados se seguiam os programas de vida animal. Estudou Ciências Naturais em Cambridge, começou a trabalhar na BBC em 1952 como produtor estagiário, até que aos 26 anos, com a sua licenciatura em zoologia e dois anos de experiência como produtor de televisão novato, concebe o plano de recolher animais, numa expedição conjunta organizada pela BBC e pelo Zoo de Londres, e filmar a sua captura e recolha, para por fim mostrá-los em estúdio. Em Março de 1955 parte para a Guiana Britânica e desde aí desenvolve o hábito de escrever as suas experiências nessas expedições, cujo relato das três primeiras nos chega agora, actualizado e abreviado, onde se encontram animais para todos os gostos (como uma pitão, uma preguiça, um tamanduá, uma cria de urso, um orangotango, dragões-de-komodo e tatus). Este método de captura de animais poderá parecer ultrapassado e gerar controvérsia no revisionismo constante que vivemos na actualidade, contudo o maravilhamento e o respeito do autor pela vida animal e pela sua preservação são inegáveis, bem como o interesse pelos povos que vai conhecendo e a importância da preservação do seu meio – se bem que, ao longo dos relatos, sentimos que a ocidentalização já tinha chegado, com maior ou menos impacto, às mais remotas comunidades visitadas. E curiosamente perceberemos como é comum estas pessoas terem animais domesticados, como as duas capivaras que foram criadas juntas com duas crianças e só entram no rio quando estão todos juntos.

Tão inconfundível quanto a voz de David Attenborough, é a ironia e sentido de humor que transparece nestas páginas que, a certa altura, se afigura uma recriação do episódio bíblico da Arca de Noé:

«A viagem de regresso pelo rio abaixo começou bem. Tínhamos construído uma caixa grande para o pecari com troncos finos de árvores jovens atados com tiras de casca, e colocámo-la na proa da canoa. Houdini [um porco] portou-se muito bem na primeira meia hora; o mutumporanga, de patas amarradas com um pedaço de fita, estava calmamente empoleirado na lona que cobria o nosso equipamento; as tartarugas passeavam pelo fundo da canoa, papagaios e araras guinchavam amigavelmente aos nossos ouvidos e os macacos-capuchinhos estavam sentados todos juntos numa caixa de madeira, catando afetuosamente o pelo uns dos outros.» (p. 98) Ver artigo

Pesquisar:

Subscrição

Artigos recentes

Categorias

- Álbum fotográfico

- Álbum ilustrado

- Banda Desenhada

- Biografia

- Ciência

- Cinema

- Contos

- Crítica

- Desenvolvimento Pessoal

- Ensaio

- Espiritualidade

- Fantasia

- História

- Leitura

- Literatura de Viagens

- Literatura Estrangeira

- Literatura Infantil

- Literatura Juvenil

- Literatura Lusófona

- Literatura Portuguesa

- Música

- Não ficção

- Nobel

- Policial

- Pulitzer

- Queer

- Revista

- Romance histórico

- Sem categoria

- Séries

- Thriller

Arquivo

- Agosto 2025

- Julho 2025

- Junho 2025

- Abril 2025

- Março 2025

- Fevereiro 2025

- Janeiro 2025

- Dezembro 2024

- Novembro 2024

- Outubro 2024

- Setembro 2024

- Agosto 2024

- Julho 2024

- Junho 2024

- Maio 2024

- Abril 2024

- Março 2024

- Fevereiro 2024

- Janeiro 2024

- Dezembro 2023

- Novembro 2023

- Outubro 2023

- Setembro 2023

- Agosto 2023

- Julho 2023

- Junho 2023

- Maio 2023

- Abril 2023

- Março 2023

- Fevereiro 2023

- Janeiro 2023

- Dezembro 2022

- Novembro 2022

- Outubro 2022

- Setembro 2022

- Agosto 2022

- Julho 2022

- Junho 2022

- Maio 2022

- Abril 2022

- Março 2022

- Fevereiro 2022

- Janeiro 2022

- Dezembro 2021

- Novembro 2021

- Outubro 2021

- Setembro 2021

- Agosto 2021

- Julho 2021

- Junho 2021

- Maio 2021

- Abril 2021

- Março 2021

- Fevereiro 2021

- Janeiro 2021

- Dezembro 2020

- Novembro 2020

- Outubro 2020

- Setembro 2020

- Agosto 2020

- Julho 2020

- Junho 2020

- Maio 2020

- Abril 2020

- Março 2020

- Fevereiro 2020

- Janeiro 2020

- Dezembro 2019

- Novembro 2019

- Outubro 2019

- Setembro 2019

- Agosto 2019

- Julho 2019

- Junho 2019

- Maio 2019

- Abril 2019

- Março 2019

- Fevereiro 2019

- Janeiro 2019

- Dezembro 2018

- Novembro 2018

- Outubro 2018

- Setembro 2018

- Agosto 2018

- Julho 2018

- Junho 2018

- Maio 2018

- Abril 2018

- Março 2018

- Fevereiro 2018

- Janeiro 2018

- Dezembro 2017

- Novembro 2017

- Outubro 2017

- Setembro 2017

- Agosto 2017

- Julho 2017

- Junho 2017

- Maio 2017

- Abril 2017

- Março 2017

- Fevereiro 2017

- Janeiro 2017

- Dezembro 2016

- Novembro 2016

- Outubro 2016